Comme nous le faisons régulièrement avec des textes dont nous ne revendiquons pas forcément ni la totalité du contenu, ni obligatoirement la dynamique militante ou le corps programmatique de leurs auteurs (collectifs ou individuels), nous reproduisons sur notre blog le nouvel article de Tristan Leoni sur l’État islamique et le conflit syro-irakien, initialement publié sur le blog DDT21 Douter de tout… | Douter de tout… pour tenir l’essentiel.

« Petit à petit, je dresse la liste de l’alphabet des ruines. Tout cela signifie quelque chose.

Cela ne peut pas ne pas avoir de sens.

La guerre nous parle… »

David B., La Lecture des ruines, 2001

Peut-on lire dans les ruines comme dans les lignes de la main ? La capitale politique de l’État islamique (EI) est tombée le 17 octobre 2017, épilogue annoncé d’une bataille qui a véritablement débuté quatre mois plus tôt. Pourtant, pas de foule en liesse dans les rues pour accueillir les libérateurs, et pour cause. Durant cette période, la population est passée de plus de 300 000 habitants (dont un tiers de réfugiés) à quasiment zéro. Le camp du Bien étant précis, on ne compterait qu’entre un et deux mille civils tués sous les bombardements ; les autres ont fui l’avancée des combats et tentent aujourd’hui de survivre sur les routes ou dans des camps de réfugiés.

La prise de Raqqa est hautement symbolique puisque la cité, aux mains de l’EI depuis juin 2013, avait été sa capitale politique (même si son administration avait été transférée plusieurs mois auparavant à Mayadine, à 175 km en aval sur l’Euphrate). Un mois plus tard, à Abou Kamal, une bataille d’une importance stratégique – sur laquelle nous reviendrons – signait véritablement la fin du Califat en tant qu’entité territoriale protoétatique. L’effondrement de l’EI semble refermer une parenthèse, celle de l’affrontement entre le Mal et le reste du monde ; désormais, l’actualité syrienne sera celle du conflit initial, cette guerre civile qui a mis fin et fait suite à la contestation sociale de 20111. En dépit des années d’un processus de libanisation qui a vu s’affronter des centaines de milices et groupes armés plus ou moins soutenus par des puissances étrangères, le conflit touche à sa fin.

Les prolétaires avaient eu le choix entre se faire tout petits, émigrer ou choisir un camp (le métier de soldat, le seul en tension dans la région, ayant l’avantage de fournir un salaire et un repas). Mais, désormais, la normalisation approchant, chacun se prépare à une exploitation plus rationnelle et plus classique de toute cette main-d’œuvre qu’on imagine docilisée par des pluies de bombes et de ruines.

Zéro partout, la balle au centre ?

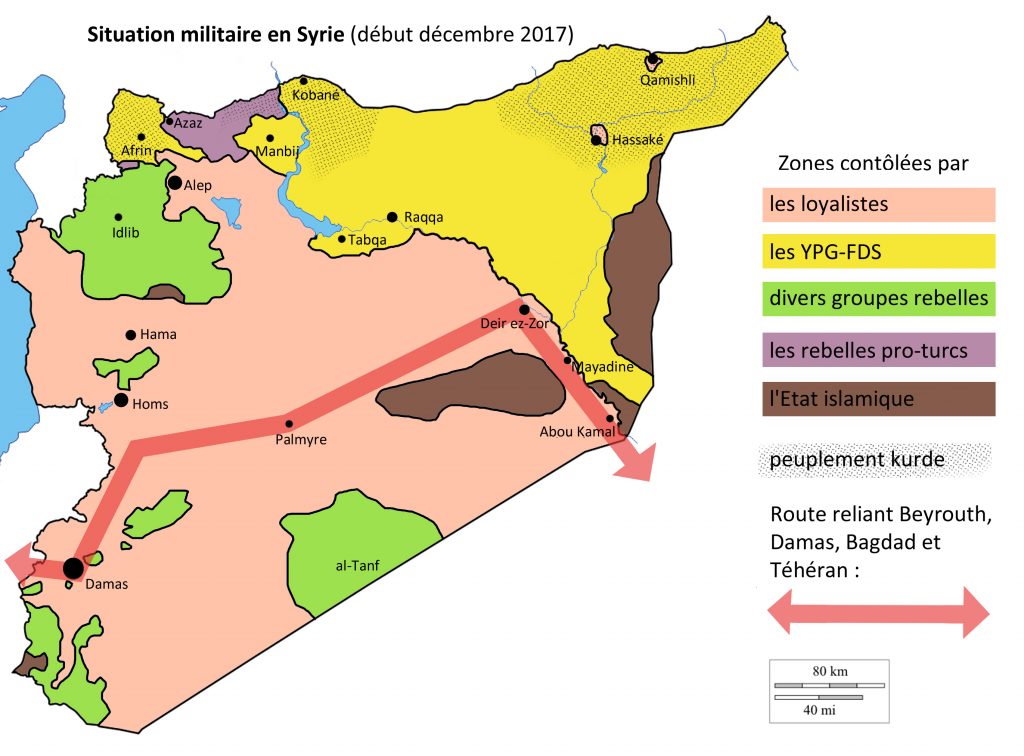

La partie est jouée ; l’éviction des milices islamistes des quartiers orientaux d’Alep, en décembre 2016, en aura été le tournant. Le régime de Damas restera en place et la Syrie, ravagée par la guerre, sera découpée en zones d’influence (russe, turque ou américaine) ; les combats de 2017, et probablement ceux de 2018, n’ayant pour objet que d’en préciser les contours.

Le succès du camp loyaliste, qui n’est pas loin d’une victoire à la Pyrrhus, est surtout celui de la Russie. Avec une présence militaire limitée (donc peu coûteuse), elle confirme son implantation dans le pays, multiplie les ventes d’armes dans la région et renforce sa stature internationale en se posant en puissance incontournable au Proche-Orient et en Méditerranée orientale. À l’efficacité de son corps expéditionnaire s’ajoutent en effet les percées diplomatiques : court-circuitant les infructueuses négociations de Genève, c’est Moscou qui, à partir de janvier 2017, prend en main le processus de paix en Syrie en lançant les rounds de discussion d’Astana avec l’Iran, la Turquie et certains groupes rebelles islamistes. L’autre grand vainqueur est l’Iran, qui, en Syrie comme en Irak, accroît son influence tout comme, dans une moindre mesure, son allié, le Hezbollah libanais. Quant à la Turquie, après bien des revirements diplomatiques, elle a fini à l’été 2016 par se rapprocher du trio Russie-Iran-Syrie, cherchant à s’imposer, elle aussi, comme un acteur incontournable dans la région (ne serait-ce que par les milices islamistes et les territoires qu’elle contrôle désormais dans le nord de la Syrie). Cela montre à ceux qui en doutaient que nous n’avons évidemment pas affaire à un conflit confessionnel opposant sunnites et chiites.

Quant aux États-Unis (et à ses supplétifs occidentaux), bien que marginalisés car n’ayant jamais eu de véritable stratégie en Syrie, et contrairement aux promesses de Donald Trump, ils conservent prudemment un pied dans la porte syrienne. À peu de frais, ils se taillent une zone d’influence dont le seul intérêt est d’empêcher que la victoire russo-iranienne ne soit totale et donc de satisfaire Israël et l’Arabie saoudite. Donald Trump, que d’aucuns qualifient d’« islamophobe », se voit ainsi gratifié par le prince Mohammed ben Salman du titre de « vrai ami des musulmans ».

Les forces en lice

Le Califat

Dans ce jeu d’échec-poker qu’est devenu le conflit syrien, le joueur EI tenait en main des cartes maîtresses (territoires, villes, routes et sites stratégiques, bases aériennes, puits de pétrole, etc.) ; pour chacun des autres joueurs se coalisant contre lui, il s’agit de reprendre un maximum de cartes, qui, dans un futur proche, pourront s’échanger dans le cadre de négociations. D’où la cohue à laquelle nous avons assisté depuis un an.

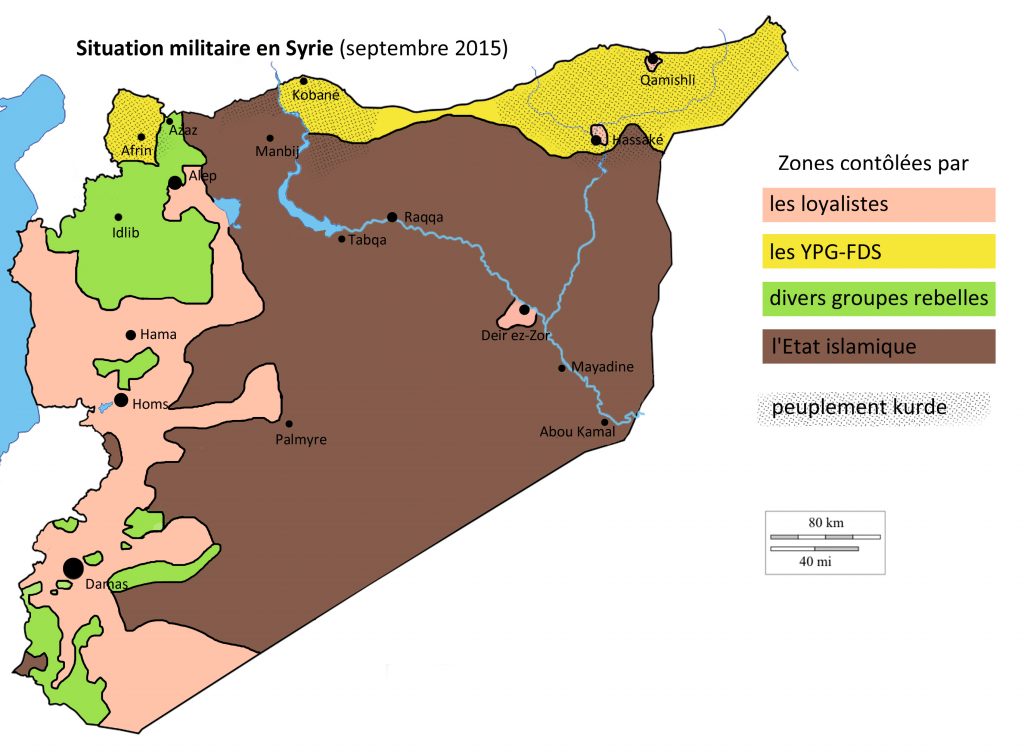

À partir de l’été 2016, le territoire de l’EI s’est réduit comme peau de chagrin sous les coups de boutoir de toutes les armées de la région (turque, kurde, syriennes, irakienne, etc.) jusqu’à la perte de Mossoul, en juillet 2017, et de Raqqa, en octobre. Il a néanmoins été capable jusqu’à la fin, tout en défendant ses places fortes jusqu’à leurs derniers combattants, de lancer de farouches contre-offensives sur les arrières ou les flancs de ses adversaires. En 2014, selon les estimations hautes, il alignait entre 80 000 et 100 000 soldats ; à l’été 2017, ils n’étaient sans doute plus qu’autour de 10 000. L’armée américaine évoque 80 000 combattants de l’EI tués depuis 2014 ! À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’armée du Califat est réduite à quelques milliers de partisans dispersés dans le désert, les montagnes et campagnes reculées d’Irak et de Syrie. Mais, si les officiers de l’EI ont fait preuve de réelles qualités militaires couplées au fanatisme de leurs troupes, cette lente agonie s’explique aussi par la faible coordination de ses adversaires, voire les bâtons que chacun tentait de glisser dans les roues de l’autre.

Bien que l’appareil administratif, économique et social installé dans le Califat ait été méthodiquement mis à bas par les bombardements occidentaux2 afin que les habitants se retournent, il n’y a pas eu de grandes révoltes (les destructions ont peut-être même eu pour effet de rendre la population encore plus dépendante du proto-État). Jusqu’au dernier moment, et notamment par une sévère coercition, l’EI a su conserver le contrôle de ses troupes et de la population ; s’y est ajoutée la crainte des libérateurs, qu’ils soient chiites (à Mossoul) ou kurdes (à Raqqa). Quant aux tribus, elles ont attendu le changement de propriétaire définitif avant de modifier leur allégeance.

Mais la défaite militaire ne signifie pourtant pas la fin de l’EI ; en mai 2016, Abou Mohammed al-Adnani, porte-parole de l’organisation, avait prévenu : « Serons-nous vaincus, et vous victorieux, si vous prenez Mossoul, Raqqa ou Syrte ? Bien sûr que non. La défaite, c’est de perdre le goût du combat. » Les cadres chargés de sa propagande se sont attelés, depuis les studios et bureaux de Raqqa, à forger une légende qui perdurera et qui servira de référence pour les futurs djihadistes. Bien que promouvant à l’origine un djihadisme très localisé, territorialisé, et cherchant dans une optique eschatologique à construire un véritable État, l’EI est désormais condamné, pour des années, à une activité de réseau terroriste et de guérilla à travers le monde (Sahel, Afrique du Nord, Sinaï, Irak, Afghanistan, Philippines…). Il s’y était préparé, mais son avenir est incertain : disparition progressive au profit d’autres groupes ? Retour en force ? Changement de nom ? Montée en puissance de sa frange radicale3 ? Transformation en une affaire principalement européenne (les djihadistes occidentaux étant les moins intéressés par les logiques nationales4) ?

La Syrie loyaliste

Paradoxalement, les succès militaires du camp loyaliste ont également contribué à l’affaiblissement de l’État syrien. Outre une dépendance économique croissante à l’égard de la Russie et de l’Iran, une tendance à la libanisation du pays s’est fait jour, c’est-à-dire une dilution du pouvoir au profit des milices.

Bien que centrale dans la reconquête du territoire, l’armée syrienne restée fidèle au gouvernement (sous le nom officiel d’Armée arabe syrienne, AAS) est en difficulté malgré les 100 000 à 150 000 hommes qui la composent (dont peut-être 50 000 sont opérationnels). Usée par six années d’un conflit durant lequel elle a subi de lourdes pertes (sur les probables 500 000 morts du conflit, environ 100 000 sont des combattants loyalistes), et peinant à recruter, elle a dû s’adjoindre au fil des années de plus en plus de groupes et unités paramilitaires.

Il y a tout d’abord les milices locales et les « comités populaires », créés au début du conflit par les pro-Assad, réunis au sein des Forces de défense nationale (environ 100 000 hommes), qui recrutent notamment, mais pas uniquement, parmi les minorités ethniques et religieuses (chrétiens, alaouites, chiites, druzes…), et dans les camps palestiniens (ce qui se fait aussi du côté « rebelle »). D’autres unités, parfois préexistantes au conflit, sont, elles, liées à des organisations politiques (Baas, Parti social-nationaliste syrien, ou marxistes-léninistes), aux tribus sunnites (surtout depuis la reconquête de l’est du pays, entamée en 2017), ou à des hommes d’affaires proches du régime, qui les ont directement constituées et financées. Une multiplication des milices qui entraîne une dilution du contrôle hiérarchique et le développement de pratiques délictueuses (pillage, vol, racket).

Au sein même de l’armée régulière, cette tendance à la libanisation est sensible. En effet, pour faire face à la crise, l’état-major syrien a donné plus de marges de manœuvre aux officiers sur le terrain, et des commandants d’unités en ont profité pour prendre beaucoup d’autonomie (quitte à assurer leur autofinancement) ; cela expliquerait les difficultés et les dysfonctionnements dans la chaîne de commandement qu’a connus l’AAS, voire l’emploi – tactiquement peu rentable et politiquement contre-productif – d’armes chimiques.

Cette situation est compliquée par la présence croissante d’unités militaires étrangères (40 000 à 60 000 hommes) issues de l’arc chiite, en premier lieu de l’Iran, qui fournit des conseillers militaires et des forces spéciales (les Forces Al-Qods), et du Hezbollah libanais. S’y ajoutent des milices irakiennes et d’autres petites unités, notamment composées d’Hazaras afghans (réfugiés en Iran, ils sont motivés par la solde et l’obtention promise de la nationalité iranienne).

Ce tableau des effectifs paraît impressionnant, mais, alors que les unités les moins aguerries ont dû contrôler un très vaste territoire et une multitude de fronts secondaires, les troupes les plus opérationnelles étaient continuellement sollicitées et transportées d’un bout à l’autre du pays. Elles n’auraient pu rétablir l’équilibre avec les armées islamistes, puis infléchir le rapport des forces en leur faveur, sans l’aide de Moscou. Bien que d’un volume restreint – 5 000 hommes environ comptant logisticiens, instructeurs, conseillers et spetsnaz (forces spéciales russes), et surtout d’une cinquantaine d’aéronefs de combats –, le contingent russe va se révéler d’une grande efficacité (il convient d’ajouter à ce dispositif 3 000 hommes de sociétés militaires privées russes5).

En zones rebelles

La défaite des militaires rebelles annoncée, les soutiens et bailleurs de fonds qui faisaient leur force s’en désintéressent progressivement. Les principaux d’entre eux sont d’ailleurs très divisés, Arabie saoudite et Émirats arabes unis contre Qatar et Turquie. Et, si les deux derniers tendent à se rapprocher des positions de la Russie voire de l’Iran, les deux premiers sont englués dans la guerre du Yémen. Les États-Unis ont également cessé, début 2017, leurs infructueuses et coûteuses tentatives pour constituer ou contrôler des groupes islamistes armés « modérés » en Syrie, et ont fini par se tourner vers les Kurdes des YPG (France et Grande-Bretagne ont fait de même), qui sont difficilement classables parmi les « rebelles6 » et sur lesquels nous reviendrons .

Ces groupes, au nombre de plusieurs centaines, changent régulièrement de nom et s’assemblent en des coalitions militaires tout aussi mouvantes. En 2016, le total de leurs combattants était estimé entre 100 000 et 150 000. Le sigle ASL (Armée syrienne libre), que quelques dizaines de groupes arborent, surtout dans le sud du pays, ne renvoie ni à une armée ni à une coordination ; il s’agit juste d’une étiquette qui, parfois, peut s’avérer commode.

En 2017, deux puissantes coordinations émergent de cette multitude et la polarisent. En premier lieu, Hayat Tahrir al-Cham (HTC), né en janvier 2017 de la coordination de groupes rebelles issus notamment de l’ex-Front Al-Nosra (ex-branche syrienne d’Al-Qaïda), compterait environ 30 000 combattants (dont beaucoup de volontaires étrangers), principalement dans la province d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie. Sa rivale est Ahrar al-Cham, une coordination de groupes salafistes créée en 2011, qui rassemblerait entre 10 000 et 25 000 combattants dispersés dans plusieurs provinces. Ces deux organisations, qui ont transformé en place forte la province d’Idlib (deux millions d’habitants7), sont de véritables armées lourdement équipées. Lorsqu’elles s’allient, elles sont capables de rivaliser avec les troupes de Damas, les surclassant parfois en nombre et en matériel (mis à part l’aviation, qui compense plus ou moins ce déficit), comme lors de la bataille d’Alep (été 2016) ou celle de Hama (mars-avril 2017). Mais elles sont aussi capables de s’affronter pour le contrôle de villes ou de postes-frontières avec la Turquie, c’est-à-dire pour le contrôle du commerce, de l’aide humanitaire et des « taxes ». Les deux coordinations ayant des idéologies assez proches (l’une djihadiste, l’autre davantage frériste) et des objectifs globalement similaires – l’instauration en Syrie d’un régime islamique régi par la charia –, certains groupes passent aisément de l’une à l’autre.

La séparation entre Al-Nosra et Al-Qaïda, longtemps considérée comme fictive, a tendance à devenir une réalité – les radicaux reprochant à HTC leurs compromis, compromissions et déviations doctrinales. Le fils d’Oussama ben Laden, Hamza, probablement le futur chef d’Al-Qaïda, a appelé en septembre 2017 au djihad en Syrie, sans mentionner l’ancienne filiale. La réémergence d’une Al-Qaïda officielle dans ce pays devient donc une possibilité. Au niveau international, cette organisation a pu se développer à l’ombre d’un EI qui attirait toute l’attention et les coups, et elle dispose désormais de solides implantations territoriales (Sahel, Yémen).

La région d’Idlib étant devenue, depuis mai 2017, une zone de désescalade (voir plus bas), des troupes d’interposition russes, turques et iraniennes devraient théoriquement s’y déployer entre rebelles et loyalistes ; qu’en sera-t-il des groupes islamistes qui en ont fait leur bastion ? La Turquie ne verrait par exemple pas d’un mauvais œil la création, autour d’Ahrar al-Cham et des autres groupes qu’elle contrôle, d’une nouvelle « armée nationale » aux ordres d’une administration intérimaire. Quant à HTC, il est probable qu’elle devra se soumettre ou affronter les armées syrienne et turque. Depuis fin novembre, les combats avec l’AAS s’intensifient. Pour 2018 se préparent donc de nouveaux massacres.

À noter que, si les groupes islamistes disposent du quasi-monopole de la violence, cela ne signifie pas qu’ils bénéficient de l’assentiment de la population dans les zones où ils sont actifs. Elle peut même, parfois, s’opposer à eux : ainsi les habitants de plusieurs localités d’Idlib, en juillet 2017, ont manifesté contre la présence de HTC et empêché qu’il ne s’empare de l’administration locale8. Les habitants de la Syrie ne rêvent pas que d’un État islamique ou de dictature old school, il en est même qui espèrent l’instauration d’une démocratie telle que nous la connaissons en France. Enfin, s’il existe des anarchistes ou des communistes de conseils en Syrie, il faut malheureusement reconnaître que les dynamiques qui ont cours dans ce pays depuis cinq ou six ans ne vont guère dans leur sens.

Guerre de course

Un rapide retour sur l’évolution de la situation et certains événements survenus depuis la rédaction de notre dernier article sur le sujet, en juillet 20169, nous semble nécessaire. L’effondrement progressif du Califat s’accompagne d’une rivalité entre les autres acteurs en présence pour s’emparer d’un maximum de territoire. C’est à plusieurs courses de vitesse qu’on assiste pour s’emparer de telle ou telle localité ou bien couper la route à l’autre, au risque de multiplier les accrochages plus ou moins contrôlés entre les combattants des diverses armées en lice.

Pourtant, ce qui caractérise la période c’est la poursuite et l’extension d’un processus de « déconfliction » entamé début 2016. Parallèlement à son intervention armée, la Russie a en effet mis en place un Centre de réconciliation, auquel personne ne croyait au départ ; c’est pourtant un classique de la contre-insurrection que de diviser les rebelles en proposant trêves, réintégrations et amnisties aux plus modérés. Dans ce cadre ont été signés une série d’accords locaux concernant des zones ou localités assiégées par les forces loyalistes depuis des années10, et prévoyant un processus précis : reddition de la place ; possibilité du transfert de ceux qui le souhaitent (généralement les combattants, leurs familles et les personnes les plus engagées politiquement) vers une autre région rebelle – transfert effectué sous le contrôle de la Russie, de l’ONU ou du Croissant rouge ; déploiement de la police militaire russe, mise en place d’une aide humanitaire, amnistie des rebelles – la Russie pesant de son poids sur Damas pour éviter répression et représailles.

À un autre niveau, les accords de cessez-le-feu régulièrement conclus, et rompus, entre les principaux belligérants laissent la place, à partir de janvier 2017, au processus de paix d’Astana, où, sous l’égide de la Russie, de l’Iran et de la Turquie, le régime de Damas et de certains groupes rebelles actifs sur le terrain discutent de la résolution des questions militaires et pratiques (contrairement aux négociations de Genève, auxquelles participe une opposition syrienne en exil sans lien avec les groupes combattants). Là encore, il s’agit de diviser les rebelles (dont certains sont soutenus par la Turquie) : entre ceux avec qui on peut négocier (redditions, ralliements et amnisties) et ceux qui seront considérés par tous comme des terroristes. Quatre enclaves rebelles ont ainsi été désignées, en mai 2017, comme des « zones de désescalade », notamment la région d’Idlib, et où les combats devaient progressivement cesser. D’autres accords, locaux, complètent la carte : par exemple, autour de la ville Tall Rifaat (proche du canton d’Afrin), tenue par les YPG, mais menacée par des miliciens pro-Turcs11.

Exclus de l’ensemble de ces accords, HTC et ses alliés vont tout au long de l’année profiter des offensives que mène l’AAS dans l’est du pays contre l’EI pour lancer, depuis la région d’Idlib, des attaques contre les positions loyalistes d’Alep et de Hama.

Un autre aspect de cette phase du conflit aura été, à l’est, la lutte entre Russie et États-Unis (respectivement représentés par l’AAS et les YPG) pour s’emparer du territoire contrôlé par l’EI, surtout à partir de l’effondrement de celui-ci, à l’été 2017. Si Damas cherche à rasseoir son autorité, l’enjeu est pour Washington de lui ôter le contrôle de la frontière syro-irakienne et d’empêcher l’ouverture d’une route qui, le long de l’Euphrate, relierait l’arc chiite Beyrouth-Damas-Bagdad-Téhéran. L’objectif des deux armées est alors d’atteindre et de conquérir la ville frontière d’Abou Kamal12. Toutes proportions gardées, on a pu comparer cette situation avec la course pour Berlin, Prague et Vienne entre alliés, en 194513. Mais, à l’époque, Russes, Américains et Anglais s’étaient entendus sur le partage de zones d’occupation et d’influence ; ce n’est peut-être pas le cas en Syrie, même si un minimum d’entente est nécessaire pour que les inévitables accrochages lors de la jonction entre AAS et YPG ne dégénèrent en conflit ouvert. Le risque est d’autant plus grand que chacun des camps utilise des milices supplétives connues pour leur indiscipline, et use du langage du bombardement pour signifier à l’autre les limites à ne pas dépasser.

Les États-Unis ont mené une première tentative depuis le Sud, en juin 2017 : ayant constitué et équipé en Jordanie plusieurs groupes rebelles, ils les ont envoyés, depuis Al-Tanf, s’emparer d’Abou Kamal ; malgré l’appui de forces spéciales américaines, britanniques et norvégiennes (!), ces groupes seront bloqués par l’avancée de l’AAS. Devant cet échec, les États-Unis changent définitivement leur fusil d’épaule et optent pour l’utilisation des YPG-FDS afin d’atteindre cette fameuse ville par le nord, depuis la rive gauche de l’Euphrate (nous développerons cette question du rôle des forces kurdes dans le chapitre suivant). Cette course pour la prise d’Abou Kamal sera finalement remportée par le régime syrien en novembre, grâce à une opération conjointe de l’AAS et de milices chiites ayant traversé la frontière irakienne. La conquête de cette ville, la dernière tenue par l’EI (que ce soit en Syrie ou en Irak), marque aussi l’échec du projet américain.

Rojava en surpoids

Parmi les actuels grands vainqueurs du conflit syrien se trouve sans aucun doute le PYD (la branche syrienne du PKK). Les troupes de ce parti kurde14, les YPG, contrôlent désormais près d’un quart de la Syrie, à la fin de l’année 2017 ; certains de leurs combattants montent aujourd’hui la garde à plus de 200 km des zones de peuplement kurde. L’expérience « libertaire » du Rojava a-t-elle progressé au rythme de son infanterie légère ?

Dark Victory in Raqqa

La chute de la capitale califale, hyper médiatisée, n’a pourtant pas fait les choux gras des sites militants. On est loin des envolées lyriques de l’automne 2014, lors de la bataille de Kobané, et il y a de quoi l’être.

Le mot libération est pour certains même un peu exagéré en ce qui concerne Raqqa. Après quatre mois de combats acharnés et de lourds bombardements15, la ville est quasiment rasée, aux quatre cinquièmes inhabitable, et le nombre de ses habitants, qui était d’environ 300 000, est tombé à zéro16. Les habitants, et ceux d’autres localités alentour, qui ont fui les combats se retrouvent sur les routes ou dans des camps de réfugiés. À la suite de longues négociations entre les YPG, l’armée américaine et l’EI (via les notables et chefs de tribus locaux, les quelques milliers de survivants avaient été évacués du centre-ville assiégé, tout comme les derniers combattants et leurs familles, qui ont pu rejoindre les bastions du Califat17.

Mais il faut reconnaître que nombre d’habitants ont aussi fui la nouvelle « occupation » qu’ils voyaient poindre, celle des YPG, qui jouissent, dans ces contrées, d’une réputation détestable faite de nettoyage ethnique, d’exactions, de racisme, de service militaire obligatoire (y compris pour les femmes), etc.18 Cette réputation est entretenue par certaines tribus de la région qui, soit restées fidèles au régime de Damas, soit ayant choisi l’allégeance à l’EI – tribus et familles sont souvent divisées sur ces questions –, conservent une profonde hostilité vis-à-vis des Kurdes… même si, au fond, la question est celle d’une rivalité pour l’achat des fertiles terres agricoles de la région19. Loin de ces basses considérations, les cheikhs les plus sérieux savent que la couleur des uniformes importe peu, l’essentiel étant que l’ordre et la sécurité perdurent et que les affaires puissent reprendre.

Créer deux, trois… de nombreux cantons

Mais reprenons. Depuis la bataille de Kobané de l’automne 2014, coup d’arrêt à l’avancée de l’EI, les YPG ont entrepris un lent grignotage d’importants territoires contrôlés par l’EI, des groupes islamistes ou l’ASL, bien au-delà de leur point de départ. L’objectif premier était pour eux de créer une continuité territoriale entre les trois zones de peuplement kurde du nord de la Syrie, les « cantons » de Djézireh, Kobané et Afrin ; ce qui impliquait la conquête des zones, majoritairement peuplées d’Arabes, qui les séparaient. Un objectif contrecarré par la Turquie, qui, depuis août 2016, contrôle l’un de ces territoires, via des groupes islamistes. À noter que certaines zones, notamment à l’est d’Afrin, ont été conquises en février 2016 en collaboration avec l’AAS.

En octobre 2015, à l’initiative des États-Unis, sont créées les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition militaire qui doit faciliter la reconquête de régions tenues par l’EI où les Kurdes sont minoritaires ou absents ; à cet effet, elle agrège aux YPG plusieurs groupes armés arabes. L’importante progression territoriale que vont dès lors mener les FDS n’aurait pas été possible sans le soutien des États-Unis : aide logistique, livraisons d’armes, formation, appui de forces spéciales et de l’aviation. Le déploiement au sol de soldats, aux côtés des YPG, reste néanmoins assez modeste et discret ; et, si plusieurs bases américaines ont été construites au Rojava, ce sont surtout des bases opérationnelles, et seules deux sont de type stratégique et disposent de pistes d’atterrissage pour avions gros porteurs20. Le nombre de combattants des forces spéciales auprès des YPG-FDS a, lui, progressivement grimpé pour se stabiliser à 900 (auxquels s’ajoutent les militaires français et britanniques). Quelques moyens plus lourds ont complété le dispositif : une unité blindée de rangers, déployée début 2017 autour de Manbij (ville arabe conquise par les YPG) afin qu’elle ne soit plus menacée par les Turcs ; des unités de marines (génie et artillerie dans le cadre de l’offensive sur Raqqa21). En mai 2017, Donald Trump a aussi autorisé des livraisons de matériel lourd aux YPG, notamment de nombreux véhicules blindés de transport des troupes ou du génie (type de matériel jusque-là réservé aux unités arabes des FDS afin de ne pas froisser Ankara)22. Les YPG disposent désormais d’une panoplie de missiles antichars américains, russes et français, théoriquement exclus de ces livraisons d’armes.

En échange de ce soutien, qui lui permet d’atteindre ses objectifs propres, le PYD a accepté de fournir les fameuses « troupes aux sols » qui ont tant manqué aux États-Unis ; c’est à elles qu’a incombé la tâche de prendre Raqqa et de couper l’axe routier Beyrouth-Damas-Bagdad-Téhéran. Cette dernière opération a finalement été un échec pour la stratégie étasunienne, mais a néanmoins permis aux YPG-FDS de conquérir toute la rive nord de l’Euphrate et, prise non négligeable, de mettre la main sur les plus importants champs gaziers et pétroliers de la Syrie.

Le chemin de Damas

Cette nouvelle situation complique évidemment les relations entre le PYD et le gouvernement syrien. Rappelons ici que ce parti ne demande pas l’indépendance du Kurdistan syrien, mais uniquement, dans le cadre et les frontières de l’État syrien existant, l’établissement d’un fonctionnement de type fédéral offrant aux régions une large autonomie. Quels que soient les accords conclus entre eux depuis 2011 – et quoi qu’on en pense –, il a toujours été nécessaire au Rojava d’entretenir de bonnes relations avec Damas pour assurer le fonctionnement de son économie, au moins par liaison aérienne et, depuis que ç’a été à nouveau possible, par la route. Par exemple, si une part du pétrole extrait dans le canton de Djézireh est raffinée artisanalement, la plus grosse est vendue au gouvernement de Damas, qui, en retour, vend au PYD du carburant. Ces accords permettent aussi le désenclavement du canton d’Afrin et, via les zones loyalistes, une liaison routière avec les autres cantons (y compris pour les convois militaires des YPG).

Certains commentateurs et militants français préfèrent évacuer ces questions et cherchent au contraire à démontrer l’existence d’une animosité entre Damas et le Rojava, en mettant l’accent sur les quelques jours d’accrochages qui ont opposé forces loyalistes et YPG dans des villes encerclées par ces derniers (tensions rapidement apaisées grâce à la médiation russe). C’est passer sous silence la coexistence pacifique qui lie les deux armées depuis des années (parfois au sein d’une même ville) – voire leur étroite collaboration à divers moments cruciaux, le cas le plus emblématique étant celui de la conquête des quartiers orientaux d’Alep23 –, qui explique pourtant le ressentiment de beaucoup de « rebelles » à l’égard des YPG.

Néanmoins, et logiquement, la jonction AAS-FDS le long de l’Euphrate et au détriment de l’EI, à l’automne 2017, a été émaillée de plusieurs accrochages qui, les États-Unis et la Russie y veillant, sont restés sans suites.

« Et quel futur ? »

Au cours de l’année 2017, les États-Unis ont soutenu un renforcement de la composante arabe des FDS, en incorporant des recrues arabes aux YPG, mais aussi en intégrant aux FDS diverses forces opposées à Assad dans le nord-est du pays : des unités conservant l’étiquette ASL, des petites milices islamistes (y compris d’anciens alliés de la branche syrienne d’Al-Qaïda) et les groupes armés de certaines tribus. Les FDS aligneraient ainsi à l’automne 2017 environ 80 000 combattants, parmi lesquels 60 000 YPG (dont un tiers de femmes24). On voit que, si la composante kurde perd mécaniquement de son importance, elle demeure centrale.

La situation est plus complexe sur le terrain politique, car les victoires militaires des YPG et l’extension territoriale du Rojava ne sont pas sans poser problème. En effet, si dans les trois cantons initiaux, majoritairement peuplés de Kurdes, le PYD peut dominer la scène politique – en s’appuyant sur quelques petits alliés et une multitude d’associations sous son contrôle et en conservant le monopole de l’armement –, il n’en va plus de même dans les zones mixtes ou dans les zones majoritairement peuplées d’Arabes. Le PYD doit s’adapter à ses nouveaux alliés : si certains croient au modèle occidental de la démocratie, d’autres promeuvent un fonctionnement et une éthique bien peu libertaires… Les institutions implantées dans certaines villes arabes, en ruine et dépeuplées, comme Tabqa et Raqqa ont donc dû donner une place importante à des notables et à des chefs tribaux (parfois alliés à l’EI quelques jours plus tôt), mais en ont vexé d’autres25.

Autre complication : si, à la fin de 2016, le nom de Rojava (« Kurdistan occidental » en kurde) a été abandonné au profit d’une « Fédération démocratique de la Syrie du Nord » afin de ne pas froisser les minorités arabes26, l’extension territoriale a aussi modifié la composition démographique de cette entité administrative, et les Kurdes n’y sont probablement plus majoritaires. Les récents combats ayant vidé de leur population de nombreuses localités, il est impossible de savoir combien d’habitants survivent aujourd’hui sur ce territoire, mais on comprend que le retour des réfugiés représente désormais un enjeu politique27. Les combattants YPG se trouvent donc dans une situation pour le moins inconfortable28… D’autant que s’y ajoute une autre question, celle du service militaire obligatoire, d’une durée de neuf à dix mois pour au moins un membre de chaque famille. Déjà présent dans les cantons kurdes, il s’étend progressivement en 2017 aux autres régions contrôlées par les YPG : l’état-major a en effet annoncé vouloir dépasser la barre des 100 000 combattants d’ici à la fin de l’année29. Les YPG incorporent donc de plus en plus de jeunes Arabes, dont beaucoup ont participé aux combats de Raqqa – l’encadrement et les officiers demeurant évidemment kurdes. En novembre ont ainsi eu lieu des manifestations contre la conscription autour des villes de Tabqa et de Manbij, accompagnées d’une grève des commerçants, événements qualifiés par les YPG de manipulations des services turcs et syriens30.

L’histoire récente nous a montré qu’une armée qui apporte la démocratie dans un territoire sans y avoir été formellement invitée peut rapidement devenir pour sa population une armée d’occupation. C’est bien ce qui risque d’arriver aux YPG dans les zones majoritairement arabes. D’ores et déjà, Ankara joue de son influence dans la région et appuie des mouvements de protestation arabes contre l’autorité kurde qui pourraient fort bien, dans un futur proche, prendre la forme d’une guérilla islamiste et d’attentats. Il est donc probable que le PYD devra progressivement se replier sur les régions de peuplement kurde et rétrocéder certaines villes (ainsi que les principaux champs pétroliers) aux autorités de Damas ou à une administration intérimaire sous autorité américaine.

Dans ces conditions, à quoi ressemblera le Rojava dans les prochaines années ? Qu’on se rassure, la livraison d’armes et de blindés n’a sans doute été qu’une partie du marché conclu ; Washington s’est très probablement engagé à soutenir un processus de fédéralisation de la Syrie et la constitution d’une région kurde, donc à maintenir, ne serait-ce que symboliquement, une présence militaire sur place. Mais combien de temps ? Car, sans protecteur, le Rojava se retrouverait en mauvaise posture entre Damas et Ankara. À moins de trouver un remplaçant31. La Russie est bien là, qui soutient elle aussi la vision fédérale du PYD, place le canton d’Afrin sous sa protection (en y déployant les blindés de sa police militaire) et joue les facilitateurs avec le gouvernement de Damas. Mais elle reste avant tout l’allié de ce dernier. La création d’une Syrie fédérale et d’une région du Nord bénéficiant d’une large autonomie est peut-être en bonne voie – avec, à terme, une situation semblable à celle du Kurdistan irakien. Le système politique qui y régnera sera sans doute encore longtemps loin des schémas occidentaux, mais plus encore, d’une « utopie libertaire ».

« Et quelle société ? »

Dans les milieux d’extrême gauche occidentaux, même les derniers admirateurs de « l’utopie libertaire » du Rojava doivent reconnaître « l’aspect étatique » de cette « expérience », ses « institutions protoétatiques », le poids du PYD, le service militaire obligatoire, le culte du chef, le respect de la propriété privée, etc.32 Ils gardent malgré tout l’espoir qu’avec le temps la situation puisse évoluer positivement. En attendant, on parle beaucoup de ces communes que le PYD met en place dans les villages et les quartiers. Pourtant, loin des conseils ouvriers, elles sont surtout des conseils de quartier aux pouvoirs limités, consultatifs, et au rôle de médiateurs judiciaires de première instance. Le reste du fonctionnement politique et administratif, semble-t-il très bureaucratique, est, lui, calqué sur les institutions démocratiques occidentales – ce qui, il est vrai, est une nouveauté en Syrie.

Le régime en place au Rojava annonce aussi une « volonté de défendre une forme d’organisation de la société respectueuse de l’égalité hommes femmes et de la diversité linguistique33 » et « une société fraternelle, démocratique, écologique et émancipatrice pour tous sans distinction de genre, d’ethnie ou de confession34 ». C’est très bien, tout comme l’instauration de l’égalité hommes/femmes dans tous les domaines. Mais n’est-ce toutefois pas un peu exagéré de qualifier ces principes de « révolutionnaires » ? Et, lorsqu’on précise « pour des sociétés patriarcales35 », faut-il comprendre « pour ces gens-là » ? Car nous ne voyons pas très bien en quoi des « révolutionnaires » auraient à soutenir et encenser un tel processus, sauf à croire, dans un élan orientaliste à rebours, que c’est très bien pour eux, ou à penser (peut-être à la suite de récentes découvertes théoriques) que l’établissement d’une démocratie parlementaire sur le modèle occidental est désormais une étape indispensable pour une future révolution sociale.

Si la confusion était possible en 2014, il est incompréhensible qu’en 2017 certains décèlent au Rojava une expérience « révolutionnaire », « libertaire », voire « autogestionnaire ». Nous n’y reviendrons pas. Le mot « révolution » a largement été galvaudé dans le langage courant, au point de ne plus avoir de sens politique précis. Il semble qu’il en aille désormais de même dans les milieux d’extrême gauche ou anarchistes, où ce mot est de plus en plus souvent synonyme d’évolution vers davantage de démocratie. En sus de perdre des batailles, si nous perdons les mots, c’est l’utopie elle-même qui se trouve amoindrie.

En Irak, case départ ?

Lancée en octobre 2016, la bataille pour reprendre à l’EI la ville de Mossoul s’est officiellement terminée en juillet 2017, entraînant de très lourdes pertes dans les rangs des forces irakiennes, des dizaines de milliers de morts, et sans doute autant parmi les civils. Les deux tiers des 1,5 million d’habitants ont fui les combats et les bombardements. D’un point de vue humanitaire, cette bataille n’a rien à envier à celle d’Alep. Le reste du pays a été progressivement repris, à la suite de violents combats, par une armée irakienne reconstituée – après la débâcle de 2014 – et par une foultitude de milices. Les plus dynamiques de ces dernières sont les Hachd al-Chaabi, « Unités de mobilisation populaire » (UMP) : une coalition de dizaines de milices majoritairement chiites (avec quelques exceptions sunnites ou chrétiennes). Si certaines avaient participé à la lutte contre l’occupation américaine après 2003, la plupart se sont constituées durant l’été 2014, à la suite d’une fatwa lancée par le grand ayatollah Ali al-Sistani. Alors que l’armée régulière peinait à recruter, les UMP ont vu affluer des milliers de volontaires, principalement des jeunes chômeurs. Fortes d’environ 100 000 hommes, elles ont participé à tous les combats, y compris dans les zones et localités sunnites (sauf à l’intérieur de Mossoul).

Bien que fortement soutenues par l’Iran, les UMP n’ont pas d’unité politique, sinon un fort nationalisme irakien, et sont divisées en plusieurs factions, dont les chefs joueront certainement un rôle politique à l’avenir36. Même si certains, comme le leader chiite Moqtada al-Sadr (qui cherche le soutien des populations sunnites37), y ont appelé, il est peu probable que l’on procède à leur démantèlement, notamment parce que, depuis trois ans, elles sont une source de revenus pour des dizaines de milliers de familles chiites.

Beaucoup pensaient que le Kurdistan irakien sortirait victorieux de ce conflit qui lui avait permis de prendre le contrôle de zones abandonnées par l’armée irakienne en 2014 ou reprises à l’EI, notamment la ville de Kirkouk et sa zone pétrolière. C’était oublier que cette région était divisée entre deux clans rivaux (l’un lié à Ankara, l’autre se tournant vers Téhéran), gangrenée par la corruption et le népotisme, conséquences d’une économie fondée sur la rente pétrolière. Le référendum d’indépendance de septembre 2017 était sans doute un moyen de faire monter les enchères avec Bagdad, mais il a rencontré une hostilité internationale unanime : feu vert pour les UMP, qui n’ont mis que quelques jours à reprendre le contrôle des territoires disputés… la débandade des peshmergas empâtés a entraîné pour le Kurdistan la perte de 50 % de ses revenus pétroliers et le report sine die de l’indépendance.

L’Irak est-il revenu au statu quo ante de 2013 – domination de chiites arrogants et marginalisation des sunnites –, celui qui avait prévalu à la naissance et au succès de l’EI ? À peu de chose près. Mis à part que les Kurdes, affaiblis, ne pourront plus contrebalancer ce déséquilibre.

Mis à part que le pouvoir chiite, en sus de l’aide américaine, bénéficie désormais d’un fort soutien de Téhéran et, dans une moindre mesure, de Moscou.

Mis à part que le pays n’a jamais été si ravagé par la guerre (des centaines de milliards de dollars seraient nécessaires pour sa reconstruction, un milliard pour la seule ville de Mossoul).

Mis à part que le pays regorge toujours de ce pétrole qui, avant l’épisode califal, était exporté à 60 % vers l’Asie et à 20 % vers le marché américain et le reste de l’Europe.

Mis à part que, d’ores et déjà, des groupes islamistes sunnites ont déclaré qu’ils mèneraient la guérilla contre les troupes américaines et l’armée de Bagdad.

Reconstruction de la Syrie

Une large partie de la Syrie est en ruine, et son économie, dans un état désastreux, aurait fait un bond de trente ans en arrière, avec un PIB diminué de 55 % entre 2010 et 2015 et un secteur industriel réduit de moitié par les destructions et les vols38. La reconstruction du pays coûterait des centaines de milliards de dollars. Détruit ou endommagé, tout est à reconstruire – deux millions de logements, des milliers d’écoles, des dizaines d’hôpitaux, les routes, les réseaux d’eau et d’électricité, etc.

Ce n’est pourtant pas parce qu’un pays ou une région est en ruine qu’il doit être reconstruit. Et par qui ? Pourquoi ? Le gouvernement syrien ne le fera pas par générosité, il en a besoin pour restaurer son autorité et un semblant de paix sociale, et les régions qui se sont révélées les plus hostiles à lui ne recevront pas une attention prioritaire. Les intervenants extérieurs ne sont pas plus philanthropes, on le voit bien à Raqqa : l’aviation occidentale a rasé la ville, et les YPG l’ont conquise ; mais qui va payer, ne serait-ce que pour y rétablir l’eau ou l’électricité ? (D’autant qu’on ne sait qui contrôlera la ville dans un an.)

L’idée de reconstruction à grande échelle ne devient vraiment crédible pour le gouvernement syrien qu’à partir de l’intervention russe, en septembre 2015. Car on comprend que, avec ou sans Assad, ce pouvoir restera en place ; la conquête des quartiers est d’Alep, en décembre 2016, l’a confirmé aux sceptiques. Pour les proches du régime, enrichis grâce à l’économie de guerre, il s’agit de se préparer au retour de la paix, donc à refaire des affaires as usual – certains voyant dans ce champ de ruines l’opportunité de poursuivre les réformes libérales entamées avant 2011. Dans cette perspective, l’État syrien a procédé à des adaptations législatives favorisant le partenariat public-privé et les privatisations39. Il s’agit aussi de faire revenir les patrons syriens qui ont installé leurs activités dans d’autres pays de la région au début du conflit, notamment les industriels du textile, qui exploitent actuellement de la main-d’œuvre égyptienne40.

Le signe le plus frappant de cette reconstruction annoncée, qui n’est donc que le prolongement de l’avant-guerre par d’autres moyens, est celui de l’aménagement urbain : on voit fleurir de spectaculaires projets, qui ne sont parfois qu’une resucée de plans antérieurs au conflit, lesquels avaient contribué au mécontentement de la population, comme le rêve du maire de Homs de transformer sa ville en un Las Vegas oriental. Il s’agit soit de rénover les centres-villes endommagés, soit, comme c’est le cas le plus souvent, de restructurer les vastes « quartiers informels » des périphéries, où résidait le prolétariat précaire en provenance des campagnes et d’où est partie la révolte de 2011. Beaucoup de ces quartiers ont été le théâtre d’âpres combats et sont désormais réduits à des champs de ruines… Idéal pour faire table rase et implanter des ensembles immobiliers où loger les classes moyennes et la bourgeoisie restées fidèles au régime41. La guerre facilite la gentrification.

Se pose toutefois la question du financement. Ni l’État syrien – dont les caisses sont vides et l’endettement, fortement accru (surtout auprès de l’Iran et de la Russie) – ni les acteurs privés locaux ne pourront l’assumer complètement. D’où, dans le cadre des réformes libérales, la recherche d’investissements étrangers. Persistance d’une certaine insécurité, capitalisme des copains, magouilles et corruption restent évidemment des freins – on fait donc beaucoup de projets –, mais n’empêchent pas le gouvernement syrien de redoubler d’efforts. Conventions et forums professionnels internationaux dédiés à la reconstruction se succèdent à Damas comme à l’étranger (Beyrouth, Aman ou Pékin en 2017), occasions de rencontrer de potentiels partenaires ou investisseurs venus de Russie ou d’Iran, mais aussi de Jordanie, de Biélorussie, d’Afrique du Sud, d’Inde, de Malaisie voire de pays du Golfe et d’Irak42. Le Brésil est, lui, en train de rétablir des relations diplomatiques avec Damas pour obtenir des marchés. Quant au Liban, il est aux premières loges : les patrons du BTP espèrent profiter de son expérience43, et le pays se rêve en porte d’entrée pour les chantiers de Syrie via la zone économique spéciale de Tripoli – en cours de construction, elle prévoit agrandissement du port, construction d’autoroutes et réactivation du réseau ferroviaire (détruit pendant la guerre civile libanaise). Les Européens, entravés par les sanctions économiques de l’UE, sont quasiment absents de ces discussions. Bachar al-Assad a d’ailleurs déclaré en août, sans surprise, que les pays qui avaient aidé les « terroristes » (entendez les pays occidentaux et ceux du Golfe qui ont financé les groupes islamistes armés) seront exclus du partage du gâteau de la reconstruction. Les géants français du BTP hériteront au mieux de niches inoccupées, comme la reconstruction du patrimoine historique, financée par l’Unesco44. Damas privilégie les pays émergents (qui ont su faire de preuve de neutralité), la Chine et, en premier lieu, la Russie et l’Iran. Pour ces trois derniers pays, la Syrie représente, outre de possibles marchés commerciaux, une zone stratégique entre l’Asie et l’Europe, notamment pour le passage des hydrocarbures.

En avril 2016, la Russie a signé avec la Syrie un premier contrat d’environ un milliard de dollars pour relancer l’énergie, les infrastructures, le commerce, la finance et d’autres secteurs économiques. Les entreprises russes ont déjà pris des positions dans le secteur des hydrocarbures (une des plus faibles productions de la région) et ont entamé, dès septembre 2015, l’exploration des réserves offshore de gaz et pétrole du pays.

Le poids économique de l’Iran en Syrie est, lui, croissant, notamment depuis la perte des champs pétrolifères de l’est du pays en 2013, qui a obligé Damas à se fournir en hydrocarbures auprès de Téhéran. Les signatures d’accords de crédits entre les deux pays se succèdent (notamment pour l’importation de pétrole iranien), souvent en contrepartie de contrats d’investissements très favorables à l’Iran, dans le secteur minier (le phosphate), le BTP, les télécommunications ou la vente de terres agricoles45. À noter que les particuliers iraniens (en particulier les militaires) profitent de la crise pour acheter terrains et résidences secondaires à Damas46.

Pékin a toujours discrètement soutenu le gouvernement de la Syrie, pays où elle avait commencé à investir avant-guerre, notamment dans les hydrocarbures. Les entreprises chinoises n’ont jamais cessé de travailler dans le pays (en 2013, elles équipaient en fibre optique les territoires tenus par le régime). Bien que très courtisée par Damas du fait de ses capacités de financement et des performances de ses entreprises, la Chine reste prudente47 (notamment à cause des sanctions économiques et bancaires). Un autre frein réside dans la faiblesse des ressources naturelles syriennes, qui, mis à part les hydrocarbures du Nord-Est (tenus par les YPG), sont déjà aux mains des Russes et des Iraniens, et contre lesquelles Pékin échange généralement ses investissements. On évoque néanmoins des projets dans le solaire. Reste qu’à long terme la Syrie s’inscrit parfaitement dans le projet chinois de construction des « routes de la soie » (corridor routier, ferroviaire et énergétique), qui doivent relier l’Extrême-Orient à l’Europe. Un premier projet d’investissement, de deux milliards de dollars, a toutefois été annoncé en juillet 2017 pour la création d’un parc industriel où déployer, dans un premier temps, quelque 150 entreprises chinoises48 et où travailleraient 40 000 ouvriers syriens.

Demain

Ouvriers et prolétaires semblent très absents de ce texte. Mais, comme nous avons pu l’écrire auparavant, « nous en parlons en fait depuis le début, mais sous la forme de chair à canon » – centaines de milliers de combattants qui s’entre-tuent à travers la Syrie. Une minorité trop active qui fait la guerre au milieu d’une majorité qui la subit.

Sur les 22 millions d’habitants que comptait la Syrie en 2011, six millions ont fui à l’étranger et sept millions ont été déplacés à l’intérieur du pays (ce qui équivaudrait à 18 et 21 millions d’habitants pour la France). Pour la première fois, depuis le début de l’année, on observe un flux de retour des réfugiés vers leur foyer, près de 600 000 en août (à 80 %, des déplacés internes49). Des retours qui s’effectuent à mesure que Damas restaure son autorité sur les zones jusqu’alors tenues par les groupes islamistes ou l’EI. Le régime est certes toujours une dictature, mais il ne bombarde pas les zones qu’il contrôle, ce qui, dans la phase actuelle du conflit et pour les populations qui y vivent, constitue un avantage certain. S’il est peu probable que les réfugiés partis en Europe ou en Amérique du Nord, notamment ceux issus de minorités (les chrétiens), retournent un jour dans leur pays, ce sera sans doute le cas des plus pauvres, ceux qui vivent dans des conditions très précaires en Turquie, au Liban ou en Jordanie. Mais, si la sécurisation et la désescalade militaire vont croissant, l’état catastrophique de l’économie du pays et l’ampleur des destructions restent des freins au retour. Le taux de chômage atteignait 60 % en 2016, et celui des jeunes, 78 % en 201550 – d’où l’intérêt du métier des armes. C’est désormais 83 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, contre un tiers en 2010. On comprend que la lutte des classes soit au point mort.

Nous évoquions en introduction un prolétariat docilisé par des pluies de bombes et de ruines. Mais s’y ajoute le fait qu’il a été divisé, confessionnalisé et communautarisé par la guerre civile. Un état appelé à perdurer, même si un vaste processus de reconstruction s’enclenchait, car la Syrie ne dispose pas d’assez de capacités économiques et industrielles, ni d’assez de soutiens financiers extérieurs pour entamer une période de Trente Glorieuses débouchant sur le plein emploi et, hypothétiquement, sur l’affirmation d’un prolétariat qui serait alors en position de force…

Le départ de 6 millions de Syriens et la mort de peut-être 500 000 autres ne règlent pas les questions que l’État devait affronter avant-guerre (trop forte croissance démographique, fort taux de chômage des jeunes) et qui avaient joué dans le déclenchement de la révolte. Car le pays est en ruine, et l’armée de réserve des travailleurs déjà bien nombreuse. Qu’en sera-t-il à plus long terme ? Bien que le capital réserve parfois d’étranges surprises aux travailleurs, la Syrie n’a pas encore besoin de recourir à une main-d’œuvre immigrée… sauf en ce qui concerne les travailleurs qualifiés, qui ont massivement émigré en Europe (par exemple, ceux du secteur hospitalier et sanitaire), d’autant que la formation professionnelle en Syrie est perturbée ou interrompue depuis six ans ; idem pour les postes très qualifiés comme ceux d’ingénieurs. De ce point de vue, la question du chômage des jeunes diplômés, épineuse en 2011, est résolue. Mais, sans reconstruction et investissements étrangers majeurs, le pays est condamné à demeurer une terre d’émigration.

Tout ça pour ça ? Comme si le stupéfiant et inadmissible épisode califal et les années de guerre civile en Syrie n’avaient servi à rien, sinon à modifier quelques zones d’influences, rebattant les cartes d’alliances et préparant les futurs conflits. Le grand jeu habituel.

Quelles leçons tirer de cette catastrophe que nous ne connaissions déjà ? La guerre est une catastrophe, en premier lieu pour les prolétaires qui la subissent et la font, la guerre civile y ajoutant ses atrocités51. Était-il nécessaire de le préciser ?… Que le maniement des armes, en tant qu’activité séparée, étouffe toute expression de la lutte des classes ? Mais que cela n’empêche pas les prolétaires d’être particulièrement actifs ? – les bannières les plus mobilisatrices n’étant malheureusement pas pour l’instant les plus émancipatrices. Que les questions confessionnelles, ethniques et nationales sont au centre des discours (que ce soit de manière exclusive ou inclusive) au détriment des véritables enjeux et, surtout, des intérêts des populations ?

Que dire de plus sans se répéter ni paraître trop négatif52 ? Dans ce chaos, et en particulier dans la guerre civile syrienne, il y a une chose à voir et qui crève les yeux tant elle est partout : c’est justement tout ce que la révolution n’est pas ; que ce soit en matière d’auto-organisation, de survie, d’activité militaire, d’alternatives, d’utopies protoétatiques, etc. Il n’y a pas de modèle à y trouver, ni d’ailleurs de contre-modèle. La révolution ne sera certes pas un dîner de gala53, loin de là, mais elle ne ressemblera pas à ces ignobles guerres civiles dont le capitalisme contemporain a le secret ; voilà un point positif.

Tristan Leoni, décembre 2017

Note additionnelle sur la question des sources

Il nous a été reproché à plusieurs reprises d’utiliser des sources qui ne devraient pas l’être, par exemple Le Figaro ; des remarques qui sous-entendent que Libération – par exemple – parce que « de gauche », serait une source d’information beaucoup plus fiable. Oui, nous l’avouons, nous lisons des journaux et consultons des sites avec lesquels nous ne sommes pas en accord politique. Heureusement. Il serait difficile d’écrire de tels articles, n’importe quel article, ou même de réfléchir, en ne lisant que la presse militante (laquelle d’ailleurs ?). Nous savons aussi qu’une info trouvée sur un site influencé par la Russie, l’Iran ou le Qatar n’a quasiment aucune valeur sous nos cieux (il faut tenter de la trouver ailleurs ou l’oublier), alors que telle autre, trouvée dans Le Monde, paraîtra estimable.

Signaler nos sources afin que chacun puisse s’y reporter, se faire un avis, éventuellement différent du nôtre, nous paraît important ; nous le faisons sans doute trop, mais pas assez pour certains (on peut toujours contacter l’auteur pour en savoir plus). Quant à ceux qui croient que faire référence à un article paru dans Les Échos c’est prêter allégeance au Medef, on devine qu’ils lisent assez peu. Nous leur signalons néanmoins avoir déjà cité des infos tirées de : Atlantico, Le Figaro, Le Monde, Le Crieur, L’Express, Le Commerce du Levant, CQFD, Le Point, RTL, RFI, L’Orient le Jour, Échanges, Orient XXI, Le Temps, Le Nouvel Observateur, Les Échos, Raids, Afrique-Asie, Sciences humaines, Libération, Marianne, Vice News, France 24, Financial Times, Politique étrangère, RMC, France culture, Diplomatie, Le Monde diplomatique, TV5 Monde, etc. Auxquels il convient d’ajouter Dar al-Islam, la revue francophone de l’EI.

Tel mauvais coucheur peut donc aisément y trouver une source qui ne lui convient pas et qui confirme ce qu’il pense de l’article avant de l’avoir lu… quant à critiquer un texte avec ce seul angle d’attaque, cela montre que, sur le fond, on n’a rien à dire. Mais il est vrai que désormais les mots n’ont plus de sens, et que, dans une démarche quasi ésotérique, il s’agit de déconstruire les textes pour en découvrir le sens caché et, surtout, les intentions (parfois inconscientes) de l’auteur. Dire que, à une autre époque, pour comprendre un texte, il suffisait de le lire – son auteur s’étant même appliqué, avec plus ou moins de bonheur, à choisir les mots à cet effet…

NOTES :

1Cet article est la suite d’une série d’articles : « Califat et barbarie » (première et deuxième partie en décembre 2015) et « En attendant Raqqa » (juillet 2016). Certaines questions y ont été traitées précédemment (comme ici le passage d’une contestation sociale à une guerre civile faisant intervenir des acteurs internationaux). On s’y reportera donc.

2Les aviations russe et syrienne ont fait de même dans la région d’Idlib afin que ne se mettent pas en place de telles structures.

3L’EI était-il dirigé par la frange modérée du mouvement ? En tout cas, une tendance extrémiste existait au sein du Califat, mais, minoritaire, elle est restée dans « l’opposition » et, en 2017, fut même réprimée. Romain Caillet, « Les dissidents radicaux de l’État islamique », blog Jihadologie sur liberation.fr, 8 juin 2017.

4Romain Caillet dans L’Invité des matins, France culture, 1er novembre 2017.

5Michel Goya, « Syrie : le modèle de l’intervention russe », DSI, no 132, novembre-décembre 2017, p. 70-73.

6Les États-Unis et leur allié jordanien soutiennent néanmoins les groupes, principalement étiquetés ASL, qui contrôlent la zone longeant la frontière avec la Jordanie et le Golan.

7La moitié des habitants de cette zone sont des réfugiés dont la présence est un enjeu. Ankara veille à ce qu’ils puissent y bénéficier d’une aide humanitaire et n’aient pas besoin de passer la frontière. HTC en est conscient et mène avec la Turquie le jeu que celle-ci mène avec l’UE. Les camps de réfugiés sont aussi un lieu de recrutement idéal.

8Delphine Minoui, « Syrie : au cœur de la province d’Idlib, un fragile îlot de résistance », Le Figaro, 27 juillet 2017.

9Tristan Leoni, « Califat et barbarie : En attendant Raqqa », juillet 2016.

10La surprenante longueur de certains sièges s’explique par les spécificités de cette guerre civile : les intérêts financiers, les liens familiaux, claniques ou tribaux, la corruption et la sociologie du checkpoint font que, par exemple, les échanges économiques et commerciaux perdurent entre régions rebelles assiégées et territoire loyaliste.

11Syrian War Report, 7 septembre 2017.

12Trois axes routiers relient la Syrie et l’Irak : le premier, au nord, traverse les bastions des YPG ; le second, à Al-Tanf, au sud, est occupé par l’armée américaine ; le troisième, à Abou Kamal, au centre, est tenu par l’EI.

13Danyves, « L’Est syrien, enjeu véritable des quatrièmes négociations d’Astana pour la paix en Syrie », blog de Danyves, Mediapart, 18 mai 2017.

14Est-il nécessaire de préciser que le fait d’évoquer les actions d’une organisation politico-militaire (le PYD-YPG, qui ne représente qu’une partie des Kurdes de Syrie, sans doute une minorité), ce n’est pas « critiquer les Kurdes », le « peuple kurde » ou le prolétariat kurde ? Nous ne développons pas ici tous les points qui, concernant le Rojava, l’avaient été dans notre article précédent, « Califat et barbarie : En attendant Raqqa », dans la « Lettre à des amis rojavistes » (mai 2016) et dans « Kurdistan ? » (janvier 2015).

15Sans doute est-ce l’utilisation par Damas d’armes chimiques qui autorise les Occidentaux à bombarder Raqqa ou Tabqa avec des obus au phosphore blanc, munitions interdites par toutes les conventions internationales… Luc Mathieu, « À Raqqa, des obus au phosphore blanc », Libération, 11 juin 2017.

16Luke Mogelson, « Dark Victory in Raqqa », The New Yorker, 6 novembre 2017.

17Ce type d’accord est d’une grande banalité dans le conflit syrien, mais, les médias étant alors concentrés sur Raqqa, il a provoqué stupeur et incompréhension ; les conspirationnistes y voyant même la preuve de la collusion entre l’EI et Washington.

18Antoine Hasday, « À Raqqa, les tribus arabes accepteront-elles un pouvoir kurde ? », Slate.fr, 11 juillet 2017.

19Andrew J. Tabler, Eyeing Raqqa. A Tale of Four Tribes, The Washington Institute, mars 2017, p. 7-8.

20En juillet 2017, la Turquie avait cherché à gêner Washington en divulguant, via l’agence de presse Anadolu, la localisation et les effectifs de douze bases américaines installées au Kurdistan syrien (l’une d’entre elles accueillait les éléments des forces spéciales françaises).

21Alexandre Alati, « Objectif Raqqa. Les moyens d’appui US en Syrie », Raids, no 375, octobre 2017, p. 48-57. Fin novembre, le retrait d’un bataillon de marines a été annoncé, voir Laurent Lagneau, « L’EI ayant été défait à Raqqa, plus de 400 militaires américains vont quitter la Syrie », opex360.com, 30 novembre 2017.

22Laurent Lagneau, « Le président Trump approuve la livraison d’armes aux milices kurdes syriennes », opex360.com, 10 mai 2017.

23La fermeture du corridor d’Azaz, en février 2016, par une offensive conjointe de l’AAS, du Hezbollah et des YPG contre les « rebelles », peut être considérée comme les prémices d’un étouffement de la ville, dont il était un important axe de ravitaillement. À Alep, en juillet, c’est depuis le quartier kurde de Sheikh Maqsoud que les YPG vont aider les troupes de Damas à couper la route stratégique du Castello, dernière voie de ravitaillement des quartiers rebelles, dès lors complètement encerclés et qui seront progressivement reconquis par l’AAS.

24Des combattantes parfois regroupées au sein d’unités spécifiques, les YPJ, dont il est difficile de déterminer le réel poids tant il a été médiatisé par les chargés de com du PYD (puis par les presses bourgeoise et militante occidentales). Un œil un minimum attentif remarquera que, si les femmes YPG-YPJ sont massivement présentes lors des cérémonies, points presse et reportages de journalistes accrédités à l’arrière du front (généralement dans des uniformes propres), elles sont beaucoup plus rares sur les images tournées au cœur des combats.

25« Syrian Kurds face fresh test ruling Arab regions after Isis », Financial Times, 30 novembre 2017.

26Le mot « Rojava » ne serait-il utilisé que par les Occidentaux ? Le serment de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord est le suivant : « Au nom de Dieu tout puissant et du sang des Martyrs, je jure de respecter le Contrat social et ses articles, de préserver les droits démocratiques des peuples et les valeurs des Martyrs, de protéger la liberté, la sécurité et la paix des régions de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord, de préserver l’unité de la Syrie, et de travailler à atteindre la justice dans la société en accord avec les principes de la nation démocratique. »

27Fabrice Balanche, « Un Kurdistan indépendant peut-il vraiment émerger du chaos syrien ? », Le Figaro, 26 août 2016.

28En octobre, l’interdiction faite aux habitants de Raqqa de retourner dans leur ville a entraîné des manifestations dans les camps de réfugiés. Elle était motivée par des questions de déminage et par des nécessités policières, car les YPG (aidés des services occidentaux) devaient repérer, parmi les civils lambda, les partisans, fonctionnaires ou combattants de l’EI. Au bout de trois semaines, les premiers habitants ont été autorisés à rentrer chez eux. Néanmoins, vu l’état de Raqqa et l’impréparation dans la gestion des réfugiés, il est probable que des dizaines de milliers d’entre eux passent l’hiver dans des camps faits de tentes.

29Tom Perry, « Syrian Kurdish YPG aims to expand force to over 100 000 », Reuters, 20 mars 2017.

30Si, comme c’était le cas dans les années 1970-1980, il existait en France un discours antimilitariste, les militants des organisations ad hoc s’intéresseraient à ces événements. Car parmi les milliers de migrants originaires de Syrie qui ont trouvé refuge en Europe se trouvent, de fait, beaucoup de déserteurs ou réfractaires à la conscription, qu’ils soient de zone loyaliste ou kurde. Même l’OFPRA, dans les documents qui lui servent à étudier le parcours des réfugiés, a relevé l’instauration du service militaire obligatoire dans les cantons kurdes, voir OFPRA-DIDR, Conflit syrien. Les régions kurdes de Syrie, chronologie et bibliographie, OFPRA, 29 janvier 2016.

31D’aucuns évoquent l’Arabie saoudite, à condition que les YPG restent une épine dans le pied de ses adversaires (Turquie, Iran, Qatar). Alain Rodier, « Iran : pourquoi Téhéran tient ses Kurdes ? », Note d’actualité, no 482, CF2R, 6 septembre 2017, et Aron Lund, « Winter is coming : Who will rebuild Raqqa ? », irinnews.org, 23 octobre 2017.

32« Entretien avec Pierre Bance », Le Comptoir [comptoir.org], 20 octobre 2017.

33Groupe d’amitié France-Syrie du Sénat, « Entretien avec M. Khaled Issa, représentant du Rojava en France », juin 2016.

34Page « Le contrat social » sur le site de la représentation du Rojava en France, rojavafrance.fr.

35« Entretien avec Pierre Bance », op. cit.

36« Milices chiites, principale menace de l’après-Daech ? », Cultures monde, France culture, 7 novembre 2017.

37Il s’agirait pour lui de limiter l’influence de l’Iran quitte, éventuellement, à se rapprocher de l’Arabie saoudite. Tim Kennedy, « Rééquilibrer les liens avec l’Irak », Arabies, no 367, novembre 2017, p. 34-39.

38Voir le chapitre « Une économie en lambeaux » dans « Califat et barbarie : En attendant Raqqa », et, pour des chiffres actualisés, William Plummer, Isabelle de Foucaud, « Le désastre de l’économie syrienne après six ans de guerre », Le Figaro, 7 avril 2017.

39 Benjamin Barthe, « Reconstruction en Syrie : les entreprises acquises au régime favorisées », Le Monde, 3 avril 2017.

40L’Égypte, qui ne compte pas laisser partir ces investisseurs, a annoncé la construction d’une zone industrielle dédiée aux entrepreneurs syriens qui devrait regrouper 70 à 80 entreprises de divers secteurs, notamment le textile, l’alimentation et les produits pharmaceutiques. « Ministry of trade studies launching Syrian industrial zone in Egypt », Al-Bawaba Egypt, 4 avril 2017.

41Tom Rollin, « Syria’s reconstruction plans take shape », al-monitor.com, 22 mai 2017.

42Mohammed Ghazal, à Amman, « Les promoteurs arabes réfléchissent à la reconstruction de la Syrie », almashareq.com, 10 août 2017.

43Certains ont pris de l’avance, comme ce cimentier beyrouthin qui, dès 2012, achetait un terrain et construisait un dépôt à Homs pour être en bonne place le jour J. Philippine de Clermont-Tonnerre, « Syrie : le Liban aux avant-postes de la reconstruction », TV5 Monde, 17 septembre 2016.

44Alexis Feertchak, « Pour sa reconstruction, la Syrie se tourne vers l’Asie », Le Figaro, 12 septembre 2017.

45Jihad Yazigi, « Les pénuries mettent en lumière la fragilité syrienne », Le Commerce du Levant, mars 2017.

46Renaud Toffier, Syrie, Irak : le temps de la reconstruction, lefigaro.fr, 9 août 2017, 17 min.

47Jihad Yazigi, « La Chine hésite à développer sa relation économique avec Damas », Le Commerce du Levant, août 2017.

48« China to Invest US$2 Billion in the Reconstruction of Syria », chinascope.org, juillet 2017.

« The New Silk Road will go through Syria », Asia Times, 13 juillet 2017.

49« Syrie : mouvement de retour de réfugiés et de déplacés depuis le début de l’année », RFI, 1er juillet 2017, « Syrie : plus de 600 000 Syriens sont rentrés chez eux depuis janvier », Europe 1, 14 août 2017.

50Syria at War, Five Years On, ESCWA and University of St Andrews, 2016.

51Et si, dans l’histoire, des guerres interétatiques ont pu donner lieu à de grands mouvements prolétariens (Commune de Paris, révolutions russes de 1905 et 1917), jamais ce ne fut le cas des guerres civiles. On pouvait rêver d’une Commune de Bagdad en 2003, pas d’une Commune de Mossoul en 2017.

52Notamment par rapport à la conclusion de notre précédent article que nous pourrions en grande partie reproduire ici. Voir « Califat et barbarie : En attendant Raqqa », juillet 2016.

53Sur cette question, voir Les Amis de 4 millions de jeunes travailleurs, Un monde sans argent : le communisme, 1976 ; Bruno Astarian, Activité de crise et communisation, 2010 ; Gilles Dauvé, De la crise à la communisation, Entremonde, 2017, 176 p.

Comments

https://www.autistici.org/tri

https://www.autistici.org/tridnivalka/califat-et-barbarie-la-lutte-finale/

Nous estimons que cet article, malgré sa forme quelque peu « académique » et son style « objectiviste » (multiples références journalistiques sensées lui donner un vernis de « sérieux »), compile et synthétise toute une série d’informations importantes et de lectures diverses, et il représente également un grand intérêt pour les nombreuses discussions militantes au niveau international sur les évolutions de ces dernières années du front politico-militaire de la « guerre civile en Syrie » et de la très médiatique « guerre contre le terrorisme » et « contre l’État Islamique » en particulier.

Nous n’avons à ce jour ni la force, ni le temps et l’énergie militante pour traduire la totalité de ce texte en anglais, en tchèque ou en espagnol (par exemple), mais nous tenons cependant à affirmer ici notre farouche volonté à centraliser toute initiative émanant de camarades capables d’assumer avec nous cette tâche de traduction dans ces langues ou dans d’autres encore. Nous lançons donc un appel et proposons déjà la traduction dans plusieurs langues d’un petit extrait de ce texte, plus spécifiquement axé sur la critique des illusions vis-à-vis de ladite « Révolution du Rojava » et de ses structures politico-militaires toujours plus fortement intégrées aux dispositifs militaires étatiques : fournitures d’armements par les USA, coordination des campagnes militaires avec les USA, la Russie et la Syrie, construction de bases militaires américaines, présence de troupes des forces spéciales occidentales au sein de la coordination des milices rojavistes, etc.

L’article a été initialement publié à l’adresse suivante :

https://ddt21.noblogs.org/?page_id=1906

L’article est également disponible en PDF au format A4 :

https://ddt21.noblogs.org/files/2017/12/Califat-et-barbarie-La-Lutte-finale.pdf

Les trois articles précédents de la série « Califat et barbarie » sont disponibles aux adresses suivantes :

« Califat et barbarie » première partie (décembre 2015) :

https://ddt21.noblogs.org/?page_id=667

« Califat et barbarie » deuxième partie (décembre 2015) :

https://ddt21.noblogs.org/?page_id=728

« Califat et barbarie : En attendant Raqqa » (juillet 2016) :

https://ddt21.noblogs.org/?page_id=1030