Tristan Leoni's three-part series of articles on IS and its 'caliphate', first published on DDT21 blogs.

Les Arabes, comme mercenaires ou auxiliaires, étaient le soutien indispensable des grands empires. On achetait leur concours, on craignait leurs révoltes, on se servait de leurs tribus les unes contre les autres. Pourquoi n’utiliseraient-ils pas leur valeur à leur propre profit ? Pour cela il faudrait un État puissant qui unifierait l’Arabie. Il pourrait ainsi assurer la protection des richesses acquises et du commerce, détourner vers l’extérieur l’avidité des Bédouins les moins pourvus au lieu qu’elle soit une entrave pour l’activité commerciale des Arabes eux-mêmes. Les États de l’Arabie du Sud, trop colonisateurs à l’égard des nomades, trop détachés des Bédouins malgré leur parenté lointaine, avaient failli à cette mission.

Un État arabe guidé par une idéologie arabe, adapté aux nouvelles conditions et cependant encore proche du milieu bédouin qu’il devait encadrer, constituant une puissance respectée à égalité avec les grands empires, tel était le grand besoin de l’époque. Les voies étaient ouvertes à l’homme de génie qui saurait mieux qu’un autre y répondre. Cet homme allait naître.

Maxime Rodinson, Mahomet, 1961, p. 58-59.

La naissance d’un État n’est ni fréquente, ni attendrissante. Et le prématuré, le proto-État, bien que très fragile, est déjà nuisible.

Avec l’actuelle restructuration du Proche-Orient, nous assistons à la constitution de nouvelles entités, les plus connues étant l’État islamique (EI) et le Rojava (Kurdistan occidental). Celui-ci, parangon de démocratie et de féminisme, serait un rempart contre la barbarie du premier. Car l’État islamique est un monstre, les images le prouvent. Tout le prouve. Il faudrait d’ailleurs le nommer Daech1 car il ne mériterait pas le « noble » qualificatif d’État et n’aurait « rien à voir » avec l’islam. L’explication devrait suffire. Elle n’est pourtant pas suffisante pour comprendre pourquoi et comment, depuis des mois, huit à dix millions de personnes vivent dans un territoire en guerre contre le reste de la planète. Les jours du Califat sont sans doute comptés, mais la question, elle, demeurera : Pourquoi ça marche ?

L’EI attire tous les regards, mais son image est brouillée. Le reflet qui nous parvient via les médias est celui d’une foire aux atrocités soigneusement mise en scène, ou d’épisodes guerriers choisis en fonction d’obscurs intérêts politico-militaires, par exemple la Bataille de Kobané. Mais parmi les groupes « rebelles » ayant émergé durant le conflit irako-syrien, l’EI est aussi le seul qui tente de mettre en place une structure de type étatique et qui s’appuie sur un projet politique structuré et ambitieux2 : le rétablissement du Califat disparu en 1258 qui implique une critique du monde, de sa marche, de l’Occident, de la démocratie, du nationalisme, etc. Est-ce à dire une critique du capitalisme ? Certainement pas, mais plutôt celle de certains de ses maux et excès, ceux qui entraveraient le fonctionnement libre et harmonieux d’une société califale rêvée… et surtout de son économie.

première partie : de l’État

« Ce qui serait le mieux, en ce moment, ce serait un pouvoir

autoritaire mais qui serait très bon, aimable et juste ».

Lilo Pempeit à son fils Rainer Werner, 1977.

Nous ne reviendrons pas sur les origines et l’artificialité centenaire des États et frontières de la région, ni sur les soulèvements de 2011 qui, en Syrie et en Irak, ont laissé place à une guerre civile puis, rapidement, à une confrontation militaire à plusieurs bandes opposant une multitude d’acteurs locaux et internationaux aux stratégies et alliances fluctuantes.

La généalogie de l’EI, à l’origine la branche irakienne d’al-Qaïda devenue autonome, est elle-même des plus complexe3 mais préoccupait peu de monde avant que ses troupes ne remportent une série de surprenantes victoires durant l’été 2014.

La question militaire

L’EI n’était à l’origine qu’un des groupes de résistance armée à l’occupation américaine en Irak (donc un groupe terroriste) ; mais, à partir de 2009, il bénéficie du ralliement de milliers de miliciens sunnites et de centaines d’ex-officiers de l’armée irakienne4.

Militairement très efficace, l’EI a été considéré par une bonne partie de la population irakienne sunnite comme une « armée de libération » et donc fêté comme telle5, et beaucoup de chefs de tribus ont choisi de lui faire allégeance. Cela explique que de nombreuses localités soient tombées entre ses mains aussi facilement (par exemple Mossoul) et que les troupes de Bagdad (chiites) n’aient que peu résisté dans ses régions.

L’EI s’est ainsi emparé d’un important arsenal qui lui servira pour progresser en Syrie à partir de 2013 ; dans ce pays les localités sont prises à la suite de violents combats contre d’autres groupes islamistes ou grâce au ralliement de ceux-ci. Dans le chaos ambiant, ses capacités logistiques et régaliennes lui valent une certaine popularité dans la population. C’est dans un second temps qu’il lancera des offensives contre le Rojava et le régime de Damas.

A noter que l’EI semble très attentif à la survie de ses combattants, n’hésitant pas à abandonner des positions si nécessaire (la question des attaques suicides est d’un autre ordre). Cette armée rassemblerait selon les estimations entre 30 et 100 000 hommes : beaucoup d’anciens miliciens irakiens, des arabes et des kurdes et au moins 20 000 volontaires étrangers. Leur solde étant versée avec régularité, cela limite pillages, vols et rackets dont sont coutumiers de nombreux autres groupes rebelles.

La réputation sanguinaire et impitoyable de ses troupes est sciemment entretenue ; n’étant pas signataire des Conventions de Genève, l’EI ne respecte aucune « règle » de la guerre, surtout contre ceux qu’il juge infidèles ou apostats. Ses adversaires, quels que soient leurs agissements, s’en trouvent parés d’un verni de respectabilité.

Administrer un territoire

Le rétablissement du Califat, sous le nom d’État islamique, a été proclamé le 29 juin 2014 dans la Grande mosquée d’al-Nuri à Mossoul. Le débat sur le terme « État » n’a pas cessé depuis6.

Si le mot désigne un territoire délimité à l’intérieur duquel une autorité souveraine fait régner ses lois sur une population fixe, dispose d’une armée, d’une monnaie et d’une économie, l’EI ressemble bien plus à un État que certaines entités aujourd’hui (plus ou moins) reconnues internationalement (Libéria, Somalie, Yémen, Vatican, Luxembourg, Libye, Soudan du Sud, etc.) et bien peu à un groupe terroriste.

Seule l’instabilité de ses frontières contredit le modèle étatique occidental, mais la guerre n’est pas seule en cause :

« Est-ce que le mot de « Dawla », généralement employé en arabe pour dire « État », et qui sert à l’acronyme « Daech », peut être exactement traduit par « État » ? Dans l’histoire du monde arabe et du monde musulman, ce mot distingue en effet des formes de gouvernement qui n’ont pas grand rapport avec l’histoire occidentale du mot État. Celui-ci renvoie à l’idée de « statique », de territorialité, de frontière, de souveraineté, de différenciation entre le politique et le social, en bref à bien d’autres choses que ce qui a pavé l’histoire du monde musulman » (Bernard Badie)7

Sur la question de la forme, l’EI a déjà répondu :

« Quant à ceux qui veulent des passeports, des frontières, des ambassades et de la diplomatie ils n’ont pas compris que les partisans de la religion d’Ibrâhîm [al-Baghdadi] mécroient et prennent en inimitié ces idoles païennes. […] Nous voulons rétablir l’État Prophétique et celui des quatre Califes bien-guidés ; pas l’État-Nation de Robespierre, de Napoléon, ou d’Ernest Renan. » (Dar al-Islam)8

L’EI gère un territoire de 300 000 km2 peuplé de 8 à 10 millions d’habitants. Il n’a pas tardé à installer (ou à transformer) les institutions du territoire qu’il contrôle. Elles se structurent autour d’une administration centrale réduite (sept ministres autour du Calife), d’un Conseil de guerre et de sept gouverneurs de provinces chacun assisté d’une choura.

Les deux grandes zones (Syrie et Irak) disposent d’une assemblée consultative composée d’imams, de prédicateurs, de notables des villes et de chefs de tribus, où toutes les voix n’ont pas le même poids mais où l’on recherche le consensus. La démocratie, invention occidentale et « idolâtre », est rejetée et le pouvoir législatif inutile : la charia suffit.

Raqqa (200 000 habitants) est de fait la capitale administrative, Mossoul (2,5 millions d’habitants) la capitale religieuse.

Lorsqu’il s’empare d’un territoire, l’EI restitue le pouvoir à des acteurs locaux (ou les maintient en place s’il leur fait confiance) : chefs tribaux, de clans, leaders de quartier, à condition qu’ils fassent allégeance exclusive à l’EI, qu’ils ne déploient d’autre emblème que celui de l’EI, et respectent ses injonctions en matière de mœurs.

Quant au fait que l’administration du Califat s’impose froidement par la violence et l’arbitraire, ce n’est certainement pas une raison pour la priver du nom d’État, au contraire.

Une répression extraordinaire… et ordinaire

L’EI est un des régimes les plus répressifs d’une région assez bien dotée en la matière9 mais c’est surtout le seul qui fasse un tel étalage d’« atrocités ». Pour des sociétés occidentales ayant connu une dé-brutalisation 10 ce ne peut être l’œuvre que de « barbares », c’est-à-dire qu’ils ne parlent pas « notre » langue.

Pourtant, dans les zones qu’il contrôle, l’EI, rétablit une forme d’État de droit, et ainsi « répond aux aspirations d’acteurs locaux »11. En Irak il a chassé les troupes chiites considérées par la population comme une abominable armée d’occupation, une « check point army » dont la présence n’apportait qu’exactions, violences, viols, racket, corruption généralisée et insécurité 12. Dans une ville comme Mossoul où régnaient bakchich et clientélisme, et où une misère massive jouxte d’inexplicables poches de prospérité, les premières mesures du nouveau régime, hautement symboliques, peu onéreuses et très médiatisées, sont l’éviction et l’exécution publique des corrompus. Les habitants le constatent, « c’est incontestablement un mieux par rapport à la situation précédente, devenue invivable »13.

Si l’ordre règne à Mossoul, c’est aussi que la répression est impitoyable. Mais loin d’être dictée par une folie mortifère incontrôlée, elle répond à de froides logiques étatique et administrative et trouve une légitimité dans une interprétation littérale du Coran et très rigoriste des Hadith (actes et paroles du Prophète). Cette abominable répression, ultra-médiatisée, relève en fait de trois registres différents :

1 / Politico-médiatique

Il s’agit d’exécutions d’otages mises en scène par les médias du Califat afin de choquer les Occidentaux. Elles sont massivement relayées par les médias occidentaux14.

2 / « Crimes de guerre »

Il s’agit des massacres, là aussi très médiatisés, commis par l’EI dans les heures et jours qui suivent la prise d’une ville ou de nouveaux territoires. Outre des exécutions de partisans ou sbires d’autres régimes, voire de militants démocrates ayant échappé à tous les groupes précédents, la nouvelle administration califale ne peut ignorer les minorités religieuses encore présentes15 :

Les gens du Livre (les chrétiens) se voient proposer trois possibilités : conversion, statut de dhimmitude (citoyens de seconde zone, mais protégés) ou exil. Beaucoup ont choisi cette dernière solution avant même l’arrivée de l’EI16.

Les « païens » (les Yézidis par exemple ) ne sont même pas considérés comme humains et n’ont donc aucun droit. Ils doivent être tués ou réduits en esclavage.

Les apostats (athées ou convertis) méritent simplement la mort. L’EI fait un usage fréquent du takfir, procédé permettant d’ôter la qualité de musulman à un adversaire et d’en faire un apostat (c’est le cas des chiites mais aussi de quasiment tous les sunnites opposés à l’EI).

Bien que l’EI se donne pour but d’appliquer strictement ce qui relève selon lui de prescriptions coraniques, il ne s’agit là que de la théorie. Dans la pratique, lors des combats, l’encadrement et la discipline n’étant pas encore du plus haut niveau, « bavures » et « exactions » sont fréquentes.

Quant au rétablissement de l’esclavage, c’est une conséquence des victoires militaires. Femmes et enfants capturés (« mécréants ») sont considérés comme une partie du butin qui se doit d’être partagée équitablement (ou du moins le produit de leur vente). Les victimes sont ainsi transformées en domestiques et/ou « concubines »17 (certaines auraient été achetées par des proxénètes turcs). Ici encore, l’EI se flatte d’appliquer à la lettre les indications du Coran qui encadrent cette pratique18.

3 / Justice ordinaire

Pour beaucoup de commentateurs, la justice quotidienne et correctionnelle est le service qui fonctionne le plus efficacement dans le Califat. Des juges religieux, les qadis, ont été nommés sur tout le territoire et pris place dans les Palais de justice.

Les peines encourues varient : amende, confiscation, flagellation publique ou non (par exemple pour avoir fumé une cigarette19), emprisonnement, amputation (pour un voleur), exécution selon diverses techniques (pour adultère, homosexualité, viol, corruption, etc.). L’effet recherché étant dissuasif et exemplaire, les exécutions sont publiques et les cadavres exposés. La baisse de la délinquance et de la criminalité serait considérable.

On retrouve des aspects de ces pratiques dans certains pays musulmans, en particulier l’Arabie Saoudite.

La justice jouirait auprès de la population d’une « réputation d’impartialité »20. Les médias de l’EI mettent évidemment en avant des exemples montrant que les djihadistes ne bénéficient pas de passe-droit : ici un responsable crucifié pour corruption, là un combattant exécuté pour viol.

Les qadis disposent d’une police chargée d’appliquer leurs décisions. Une autre unité, les muhtasibîn, fait respecter la hisbah (ce qui convenable ou pas, selon le Coran). Cette police des mœurs, rendue célèbre par la présence en son sein de femmes djihadistes européennes, surveille également les marchés.

Sans oublier une police secrète politique, l’Anni, et l’interdiction des manifestations. Le contrôle et la surveillance de la population semble particulièrement redoutable et des experts y voient même la « patte » d’officiers irakiens formés aux techniques du Bloc de l’Est21. Les opposants débusqués sont exécutés de manière exemplaire et, on l’aura compris, « si vous respectez leurs règles sans broncher, personne ne s’en prendra à vous »22. Pourtant, aussi efficace soit-elle, une politique répressive ne suffit pas à assurer la pérennité d’un régime.

La vie quotidienne

Les informations disponibles sont parcellaires, souvent anecdotiques et concernent le plus souvent Raqqa ou Mossoul. La réalité est sans doute bien différente dans les campagnes ou d’une ville à l’autre, en fonction de l’ancienneté de l’arrivée de l’EI, du degré de soutien ou de résistance des tribus et de la population, de l’éloignement ou de la proximité du front. Les réglementations peuvent par exemple s’appliquer de manière progressive23.

Dans les rues ce qui frappe c’est assurément le noir des femmes. Les nouvelles réglementations liées aux mœurs, à la religion (interdiction du tabac, de l’alcool et de la drogue24) mais surtout celles concernant la condition féminine sont les plus connues.

En fait, la situation des femmes s’est progressivement dégradée en Irak depuis le premier embargo de 1990 et surtout après 2003. Il en est sans doute de même en Syrie depuis 2011, où la plupart des zones « libérées » de Assad sont aux mains de groupes armés islamistes.

Outre un code vestimentaire très strict imposé dès le plus jeune âge (voile obligatoire pour les fillettes à partir de la troisième année d’école), les femmes ne peuvent circuler dans les villes du Califat sans la présence d’un tuteur masculin. Les seuls emplois féminins autorisant un déplacement hors du domicile semblent liés au secteur médical ou éducatif. A noter que, contrairement à l’Arabie saoudite, les femmes sont autorisées à conduire des voitures.

Il est également demandé aux hommes un effort vestimentaire, notamment d’éviter les tenues jugées trop occidentales ou certains vêtements de marques.

Ces rues des grandes villes dans lesquelles la police scrute les vêtements semblent pourtant grouillantes et bruyantes, les étals et boutiques achalandés, l’activité commerciale battant son plein25 . Ce n’est pas le business que souhaite bouleverser l’EI, plutôt l’apparence et la surface pour les remettre en adéquation avec la volonté divine. Les journées sont ainsi rythmées (perturbées selon certains commerçants) par les cinq prières quotidiennes, il y a enfin des agents qui régulent la circulation aux carrefours, de nouvelles plaques minéralogiques, un calendrier lunaire, etc.

L’EI accorde aussi une attention toute particulière à la sécurisation et à l’amélioration de l’approvisionnement, ainsi qu’à une baisse des prix des denrées alimentaires ; d’où le contrôle des moulins et boulangeries, autrefois publiques en Syrie. Pendant qu’une jeune « Autorité de protection des consommateurs » veille sur l’hygiène et la qualité des produits, les muhtasibîn sont attentifs aux prix dans les rues et sur les marchés : on peut tout de même être exécuté pour « spéculation et accaparement »26 .

Lorsqu’une ville est conquise, comme toute armée d’occupation conséquente, l’EI a parmi ses priorités de rétablir le fonctionnement des services publics. Les employés des entreprises publiques et les fonctionnaires sont incités à rester en place et le versement des salaires est assuré s’il le faut27. (et avec plus de régularité que sous le règne de Nouri al-Maliki). L’état civil se remet à fonctionner, prenant juste en compte les modifications légales (comme l’autorisation du mariage pour les filles dès l’âge de neuf ans).

L’EI s’efforce de reconstruire les infrastructures endommagées par la guerre mais lance aussi de nouveaux projets mis en valeur dans sa presse : réparation de ponts et de circuits électriques, création de lignes des transport public à prix réduit, restauration d’un service postal, etc. Lors de la prise de Palmyre, les exécutions à peine terminées, l’EI a dépêché sur place des techniciens pour rétablir l’électricité et les connexions internet. Les fonctionnaires de la ville ont reçu des avances sur salaire et du nouveau matériel médical a été installé dans l’hôpital28. A Raqqa, réalisation emblématique, le palais du gouverneur a été transformé en hôpital29. Dans des zones périphériques parfois délaissées par les régimes précédents, l’EI a pu « bénéficier de significatifs effets de contraste dans son rapport aux populations »30 en finançant des campagnes de vaccination, la construction de dispensaires, de puits ou d’écoles.

L’éducation est une autre des priorités affichées. Le régime insiste sur la nécessité de rouvrir écoles et universités, surtout pour les filières scientifiques et techniques. Il a créé une fac de médecine à Raqqa, où une université scientifique est réservée aux femmes. Quant aux programmes scolaires, ils ont subi une brutale réforme inspirée du modèle saoudien.

Il circule des images d’enfants et jeunes adolescents recevant une formation militaire dont on ignore le contexte : déscolarisation complète ou (plus vraisemblablement) cours hebdomadaire ?

Mais la propagande du régime montre aussi des djihadistes emmenant se baigner des enfants souriants, jouant avec eux, d’autres gamins au volant d’autos-tamponneuses ou sur des jeux gonflables géants dans les parcs. On sait aussi qu’à Mossoul a été organisée une « Journée du divertissement » avec distribution de ballons (sic) et concours de récitation du Coran…31

Un programme social

Les vidéos d’exécutions ne sont qu’une partie de la propagande de l’EI que véhicule internet : s’y ajoute un volet social et caritatif.

Il est classique pour les mouvements islamistes (d’opposition) de mettre en place des programmes d’aide aux plus démunis. Celui de l’EI est de grande ampleur et les mesures annoncées sont diverses : allocations aux familles les plus pauvres (à Raqqa, ville délaissée par Damas, 10 $ par enfant, puis 250 $ au début de l’hiver)32, ouverture de cantines, distribution de nourriture, contrôle ou baisse des prix des produits de première nécessité, plafonnement des loyers, allocations familiales, prime au mariage et pour chaque naissance33, allocations pour les familles de soldats morts au combat, etc.

L’EI achète ainsi la paix sociale et le soutien de la population, mais cela s’inscrit aussi dans son projet politique. Les djihadistes ayant en charge l’administration d’un territoire, s’ils crucifient les opposants, ils se doivent aussi de veiller sur l’immense majorité de la population qui respecte leur interprétation de la charia et qui peut, dans une certaine mesure, bénéficier elle aussi des conquêtes militaires34.

Il y a forcément une différence entre un programme et sa réalité35. D’autant que l’EI, de par même sa légitimisation religieuse ne peut bouleverser l’ordre établi (par Dieu) en s’en prenant aux différences de revenus, classes, hiérarchies (parfois tribales), allégeances, etc. Il ne peut se donner comme objectif que d’en limiter les excès et les abus les plus criants, sans pour autant succomber à son tour à la corruption, ce qui n’est pas simple36.

L’économie califale

Les informations en ce domaine sont en général fragmentaires et invérifiables (on apprend ainsi que l’industrie du ciment représenterait 10 % des recettes de l’EI, sans plus de précision37) ; beaucoup de chiffres sont avancés mais très peu de détails sur le fonctionnement concret des entreprises.

L’EI disposerait d’un patrimoine de 2 260 milliards de dollars, son fameux « trésor de guerre », mais ce chiffre recouvre en fait la valeur des installations pétrolières et gazières, des mines de phosphates, des terres agricoles et des sites culturels situés sur son territoire (dont des centaines de millions de dollars trouvés dans les coffres de la banque centrale de Mossoul)38. Il est en hausse par rapport à 2014. Le budget de l’État en 2015, de l’ordre de 2,5 milliards d’euros, aurait diminué, notamment à cause des recettes liées au pétrole (baisse des cours et hausse des bombardements), quoique celles provenant de taxes et confiscations grimpent.

Nous avons tout d’abord affaire à une économie de guerre, dans des zones parfois ravagées par les combats et vidées d’une large part de sa population. C’est surtout le cas en Syrie où, sur 22 millions d’habitants, 4 millions ont fui à l’étranger et 8 à 10 ont dû quitter leur domicile ; si certaines villes sont « passées » intactes à l’EI, d’autres ont été ravagées par de longs combats. De nombreuses usines ont déménagé dans d’autres régions ou en Turquie39.

C’est différent dans la partie irakienne du Califat où économie et population sont depuis longtemps adaptées à ce type de situation.

C’est via la Turquie (et dans une moindre mesure la Jordanie) que l’économie de l’EI est reliée au reste du monde, mais son entrée en guerre à l’été 2015 ainsi que les offensives kurdes menacent cet accès.

Dans le cadre d’une économie de guerre, l’EI semble faire preuve de pragmatisme afin de relancer au plus vite les unités de production nécessaires à son effort militaire et au ravitaillement des populations dont il a la charge (puis à la perception de taxes), en fonction de l’urgence, du type de propriétaire (compagnies d’État, qui sont nombreuses, ou privées), du type d’entreprise, des particularités locales. Cette capacité d’adaptation est facilitée par la large autonomie dont jouissent les autorités locales.

C’est ce réalisme, et non une volonté de libéralisme économique, qui expliquerait la privatisation de certaines entreprises d’État (sans exclure un bénéfice financier) ou le lancement d’un programme de soutien aux petites entreprises et à l’économie locale40. Des usines abandonnées par les propriétaires ont sans doute été remises en fonctionnement par l’EI. Par exemple, la gestion de certaines exploitations pétrolières a été laissée un temps aux entreprises en place, et pour d’autres confiée à des tribus locales.

En tout cas, l’EI paraît édicter plus de programmes, brochures, décrets, fatwas, etc. sur les questions de mœurs que d’économie.

Impôts et fiscalité

Un nouveau système fiscal reposant sur des prélèvements réguliers et des procédures et barèmes formalisés a été mis en place pour assurer le fonctionnement de l’État. Ces impôts, qualifiés par les médias occidentaux d’« extorsion » et de « racket », représentent au moins un tiers des revenus de l’EI. Ils comprennent la Zakât, aumône légale et troisième pilier de l’islam, aux formes diverses, parfois payée en nature par les paysans ; la Sadaqa, don volontaire aux nécessiteux, et la Djizya, impôt des dhimmis, lourde mais progressive selon les revenus (on parle de 60 à 250 dollars mensuels à Mossoul).

De très nombreuses taxes existent (certaines au titre de la Zakât) par exemple sur : les entreprises, le revenu des entreprises nouvellement créées, les télécoms, la protection des commerces, les retraits d’espèces, les salaires (5 % pour la «protection sociale»), ceux versés par Damas ou Bagdad (50 %), les produits aux frontières, les chameaux, les péages, etc. Cette fiscalité remplace celle des régimes précédents mais aussi les pots-de-vin qui étaient obligatoires.

Les « extorsions » comprennent de nombreux cas de confiscations : d’argent pour non-respect des réglementations (sur l’alcool ou les cigarettes), et de maisons, de terres, de voitures ou de bétail suite à l’abandon par leurs propriétaires.

L’augmentation des recettes en 2015 a deux causes : les difficultés du régime qui doit augmenter les taxes existantes, et une amélioration de l’administration et de la collecte.

Ressources extraordinaires et « criminelles »

Il s’agit de sommes versées par des donateurs privés du Golfe (les liens tribaux jouent ici un rôle important), des rançons d’otages, de la vente/rachat d’esclaves, et du commerce d’antiquités (ou plutôt de l’encadrement de ce trafic). Souvent liés aux conquêtes militaires, ces revenus ont tendance à se tarir.

De multiples rumeurs circulent sur divers trafics (cigarettes, drogue, organes) et d’activités mafieuses contradictoires avec l’idéologie affichée du régime. Ce qui semble plus certain, c’est la taxation de certaines filières préexistantes (par exemple celle du Captagon).

Banques41

L’EI s’est doté d’une banque d’État et d’une monnaie officielle : dinars, dihrams et fulus califaux sous forme de pièces en or, argent et cuivre (la valeur d’une pièce serait celle de la valeur intrinsèque du métal qui la compose). On ne sait rien de son utilisation réelle sinon qu’elle est peu probable.

L’EI contrôle sur son territoire plusieurs dizaines d’établissements bancaires, certains continuant à effectuer des opérations commerciales y compris des transactions internationales. Les banques de Mossoul, succursales d’établissements basés dans le Golfe ou à Bagdad, ont continué (continuent peut-être encore) à fonctionner normalement.

Le régime est néanmoins confronté à des difficultés de change : si ses revenus sont encaissés en dollars, euros, livres turques ou syriennes, il règle ses factures en dollars.

Agriculture

Elle représenterait entre 7 et 20 % des recettes du Califat, qui contrôle les vallées fertiles du Tigre et de l’Euphrate, là où étaient produits 50 % du blé syrien, un tiers de celui d’Irak (8ème producteur mondial) et près de 40 % de l’orge irakienne.

Ici encore la guerre est un facteur important dans des régions très agricoles (dans le gouvernorat de Raqqa, 50 % de la population active travaille dans ce secteur). Beaucoup de paysans ont fui (notamment des chrétiens ou kurdes) abandonnant fermes et terres. L’EI s’en est emparé mais des champs restent en friche42. Le contrôle de cette production est vital car il permet au régime de fixer le prix de la farine et donc du pain, base de l’alimentation.

L’EI contrôle aussi une large partie des champs de coton syriens dont la vente représenterait 1 % de ses recettes. L’exportation de cette fibre est moins aisée que celle du pétrole, mais la principale destination est la même : 6 % des importations turques auraient ainsi pour origine les champs du Califat. De quoi produire un cinquième des tee-shirts made in Turkey (soit 1,2 % de ceux vendus en France)43.

Divers

Quoique l’EI se soit emparé de la majorité des mines syriennes de phosphate (nécessaire à la fabrication d’engrais), il n’a pas les moyens de relancer l’ensemble de la production et il lui est difficile de la vendre. Cela représenterait néanmoins 10 % de ses recettes44. Il contrôle également des sites d’extraction de soufre en Syrie et en Irak, ainsi que de nombreuses cimenteries.

Hydrocarbures

Si en 2003 les compagnies américaines ont raflé tous les contrats irakiens, elles ont dû depuis faire face à la concurrence de BP, Lukoil et surtout de la Chine qui, depuis 2008, a investi des dizaines de milliards dans le pétrole irakien, devenant le premier client et le premier investisseur dans le pays. Aujourd’hui, 50 % de la production sont exportés vers la Chine (chiffre qui devrait atteindre 80 % en 2035), et l’on projette de construire deux pipe-lines reliant les deux pays. Plus de 10 000 travailleurs chinois étaient présents sur place avant l’irruption de l’EI.

Alors que les États-Unis cherchaient à se désengager militairement de la région, l’accentuation du chaos irakien gênait donc surtout les investisseurs chinois (déjà chassés de Syrie par la guerre). Ce n’est qu’en août 2014, lorsque l’EI a menacé les zones pétrolières sous contrat avec des compagnies américaines (Kurdistan et sud de l’Irak) et Bagdad (dont la chute aurait été catastrophique pour toute la région), que l’US Air Force a dû intervenir.

L’EI contrôle 60 % du pétrole syrien et 10 à 15 % de celui d’Irak (ce dernier chiffre a certainement baissé depuis le recul des troupes de l’EI à l’automne 2015). La production est estimée en 2015 entre 20 000 et 50 000 barils de pétrole par jour, contre au moins 70 000 l’année précédente : c’est une goutte d’eau comparée à la production régionale (la Syrie produisait 385 000 barils par jour en 2010)45. Le pétrole, vendu 50 à 60 % de moins que les prix du marché, rapporte entre 1 et 1,5 million de dollars par jour, soit entre 350 et 600 millions de dollars par an. C’est la principale ressource de l’EI (selon les sources entre 25 et 40 %) mais elle diminue du fait de la baisse des prix du marché et des bombardements occidentaux.

Par ailleurs, Daech recrute au prix fort des personnels compétents (techniciens, ingénieurs, traders…), en Syrie et en Irak mais aussi à l’étranger, pour améliorer la productivité de ses sites vieillissants46. L’État Islamique s’est fixé pour objectif de parvenir à des rendements doubles de ceux obtenus dans les champs de pétrole avant qu’il en prenne possession47.

L’EI s’occupe presque uniquement d’extraire du pétrole brut, vendu au pied des puits à des commerçants indépendants, contrebandiers, ou simples propriétaires de camion, qui emportent le pétrole pour le raffinage, la consommation locale (60 à 70 %) ou l’exportation. En octobre et novembre 2015, les bombardements américains auraient détruit des centaines de ces camions. De même, les grosses installations de raffinage comme beaucoup de ses raffineries artisanales (mobiles) ayant été détruites par la coalition, l’EI s’adresse à des raffineries privées dont il taxe la production. En Syrie, moyennant le paiement de taxes, des compagnies pétrolières privées ont pu continuer à travailler dans des zones conquises par l’EI48. L’exportation se fait par contrebande vers la Jordanie, la Turquie ou des zones tenues par des groupes ennemis via une myriade de camion, parfois à dos d’âne ou de cheval, ou acheminées par de mini-oléoducs artisanaux. En Irak, le trafic de pétrole est une pratique remontant aux temps de l’embargo, voire plus ancienne.

En Syrie le contrôle de l’extraction donne lieu à de nombreux conflits entre groupes rebelles pour le partage de cette importante source de revenus. Il en va de même des exploitations gazières qui permettent la fourniture de gaz et d’électricité aux populations.

Cela laisse aussi le champ libre à des trafics stupéfiants. Le pétrole extrait sur le territoire de l’EI peut être vendu à ses ennemis : à d’autres groupes, au régime de Damas ou au Rojava49. La prise d’une centrale électrique à gaz près de Palmyre a obligé Raqqa et Damas à des marchandages, puisque personne ne contrôle l’intégralité de la chaîne de la production à la distribution50. Dans la région de Deïr ez-Zor, l’EI a confié l’extraction de pétrole et de gaz aux tribus locales qui récupèrent une fraction des bénéfices mais vendent une partie de la production au régime d’Assad pour se prémunir de représailles aériennes.51 Attention aux sabotages d’oléoducs par des tribus exclues du jeu !

Rien qu’un État ?

Construire un État tout en faisant la guerre à presque toutes les puissances de la planète est loin d’être aisé. Ce que nous venons de décrire est moins un tableau socio-économique de l’EI à un instant T que l’esquisse d’un processus qui, en gros, s’étend de l’été 2014 à l’été 2015. C’est durant cette période, qui sera peut-être un jour considérée comme celle de « l’apogée » du Califat, celle de son expansion maximale, que l’EI se lance dans la construction d’un État, de son administration, tente de relancer son économie tout en assurant un niveau de vie supportable pour sa population.

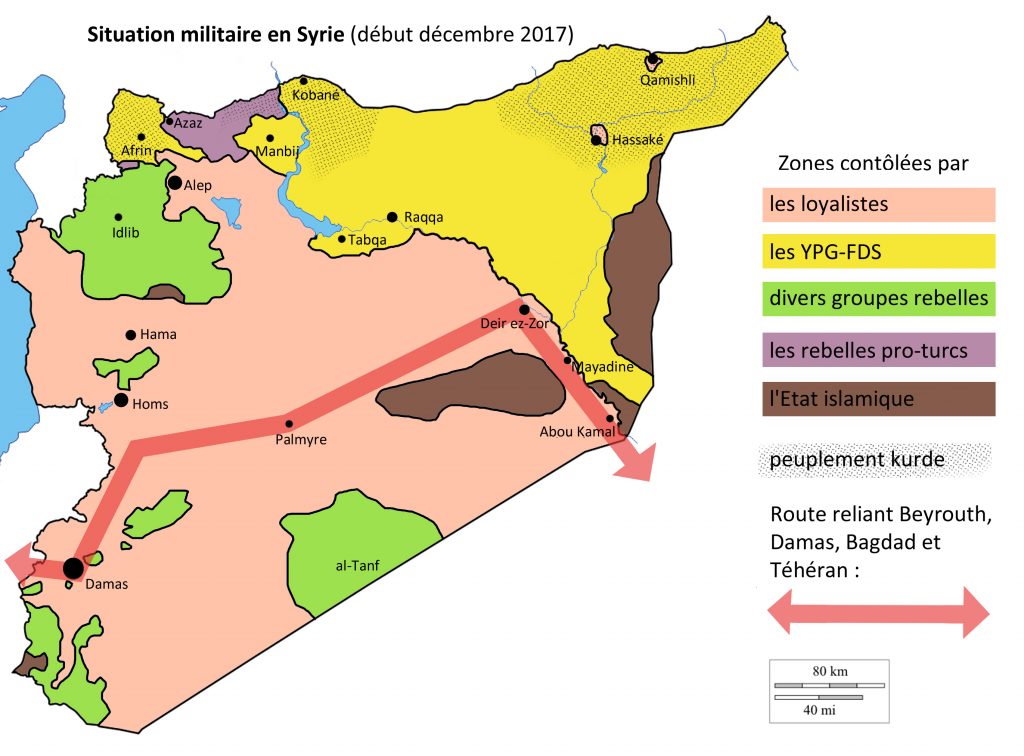

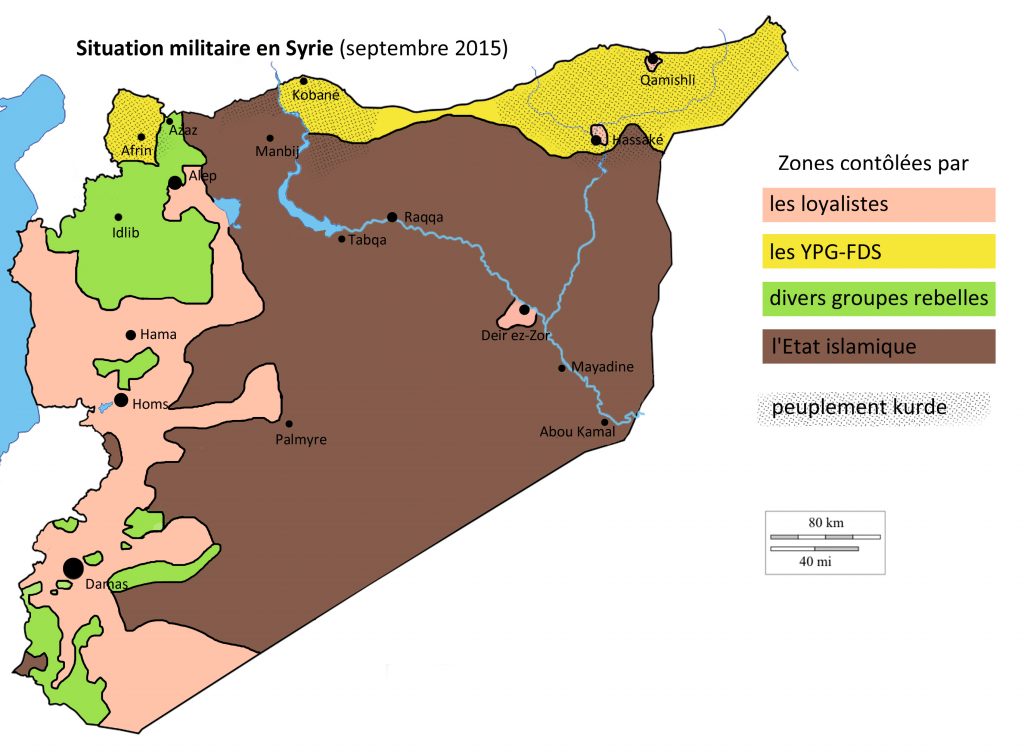

Cette période est sans doute achevée et ce processus passé en involution. Sauf surprise d’ampleur, l’implication progressive de la Turquie dans le conflit, l’intervention militaire russe (octobre 2015) et la montée en puissance de celle des Occidentaux (été et automne 2015) devraient d’ici quelques mois régler la question de l’existence territoriale de l’EI en Irak et en Syrie. Déjà tous les indicateurs passent au rouge et les tableaux de productions et statistiques cités plus haut seront fin 2016 fort bas.

Nous nous demandions au début « pourquoi ça marche ? » Et nous avons vu que la survie et l’expansion de ce régime ne s’expliquaient pas seulement pas ces capacités militaires et policières. Certains parlent même d’« État providence ».

Mais c’est aussi que le Califat n’est pas seulement, banalement, un État. Non content d’administrer, il prétend transformer le monde, instaurer une nouvelle ère ou en préparer la venue… Une ère où il ne s’agirait évidemment pas pour l’EI d’abolir le salariat ni la société marchande, seulement de les remodeler à sa façon. « Pour que tout reste comme avant, il faut que tout change » (ici le « comme avant » est d’importance), la surface, les mœurs, coutumes, etc. Bien sûr, mais aujourd’hui, pour des milliers habitants d’Irak et de Syrie, et bien au-delà, l’espoir s’appelle Califat. Et des dizaines de milliers de jeunes, notamment beaucoup de prolétaires, traversent la planète pour y vivre ou y mourir, et beaucoup d’autres en en rêvent. Cet espoir est désespérant. Non ?

Tristan Leoni, novembre 2015

1Acronyme arabe de l’ancien nom de l’EI, utilisé d’avril 2013 à juin 2014, « l’État islamique en Irak et au Levant » (faisant lui-même suite à « État islamique d’Irak »).

2Le projet du PYD n’a lui pour cadre que le Kurdistan syrien (Rojava). L’EI entend lui, dans un premier temps, s’étendre de l’Inde à l’Espagne. Sur le PYD, voir notre article paru sur DDT21 en janvier 2015, « Kurdistan ? ».

3Sur cette question, voir Myriam Benraad, Irak, la revanche de l’histoire, Paris, Vendemiaire, 2015, 288 p.

4A partir de 2006, au sein de comités al-Sahwa (le Réveil), Bagdad avait salarié des milices sunnites pour lutter contre al-Qaïda. Le Premier ministre Nouri al-Maliki y met un terme en 2009, licenciant ainsi 85 000 miliciens.

5Pierre-Jean Luizard, Le Piège Daech, La Découverte, 2015, p. 17.

6Voir les entretiens avec Philippe-Joseph Salazar, disponibles sur Youtube depuis novembre 2015.

7Interview de Bernard Badie, Afrique Asie, octobre 2015, p. 33.

8Dar al-Islam, n° 3, mars-avril 2015, p. 14 (Dar al-Islam est la revue francophone de l’EI).

9Unique exception, le Rojava. Les chances d’y être enfermé arbitrairement, exécuté, torturé ou « disparu » par la police y sont bien plus faibles que partout ailleurs dans la région. Même Human Rights Watch le reconnaît.

10Au sens de George Mosse, historien qui a forgé le concept de « brutalisation » appliqué aux sociétés sorties de la Première Guerre mondiale, et dans laquelle il voit la « matrice des totalitarismes ».

11Pierre-Jean Luizard, op. cit., p. 15-16.

12L’armée de Bagdad, gangrenée par un absentéisme organisé et une forte corruption était d’une rare inefficacité pour assurer un semblant de sécurité dans la ville.

13Pierre-Jean Luizard, op. cit., p. 29.

14Ces images n’utilisent pas les mêmes canaux que celles, nombreuses et très populaires sur internet, montrant par exemple des djihadistes jouant avec de petits chats.

15Un traitement qui rappelle, par ses pratiques et son cadre religieux, celui des populations occitanes lors de la Croisades des Albigeois au XIIIème siècle.

16La dhimmitude, sévère et contraignante, comprend notamment le paiement d’un impôt spécial, la Djizya. A Raqqa quelques dizaines de chrétiens ont choisi ce statut, alors qu’à Mossoul les évêques ont préféré l’exil.

17Abdel Bari Atwan, Islamic State: The Digital Caliphate, Londres, Saqi Books, 2015 ; Claude Moniquet , Djihad : D’Al-Qaida à l’État Islamique, combattre et comprendre, La Boite à pandore, 2015, p. 182.

18Des agissements qu’il est problématique de qualifier de « barbares » tant ils rappellent les heures les plus glorieuses de l’Antiquité grecque.

19De par sa dangerosité, la cigarette est assimilée au suicide qui est interdit par l’islam.

20« Administration, police, communication… Daech, les rouages d’un quasi-État », http://bibliobs.nouvelobs.com, 18 novembre 2015.

21Alain Rodier, « Irak/Syrie: Daesh, comment ça marche ? », https://www.cercle-k2.fr, 7 juin 2015.

22Selon un membre du groupe d’opposants Raqqa is Being Slaughtered Silently cité par Layal Abou Rahal, « Raqqa, la ville modèle du califat de l’EI », L’Orient le Jour, 21 juin 2015.

23Hala Kodmani, « A Palmyre, l’État islamique a cherché à gagner la confiance », Libération, 1er juin 2015.

24Le célèbre Captagon, sorte d’amphétamine, n’étant ni un psychotrope ni un hallucinogène, n’est pas jugé haram. Les soldats de l’EI l’utilisent car il augmente la vivacité psychique et la résistance à la fatigue. Des djihadistes français ayant succombé à son caractère addictif ont été emprisonnés par l’EI.

25Voir les reportages de Vice News sur Raqqa : https://news.vice.com/video/the-islamic-state-part-1

26Avant, les réseaux clientélistes locaux organisaient la pénurie artificielle de denrées alimentaires de base pour faire monter les prix.

27Bagdad ou Damas continuent parfois à payer leurs fonctionnaires dans les zones qu’ils ne contrôlent plus ; c’est aussi le cas au Rojava.

28Hala Kodmani, « A Palmyre, l’État islamique a cherché à gagner la confiance », Libération, 1er juin 2015.

29www.france24.com, octobre 2014.

30Grégoire Chambaz, « Facteurs tribaux dans les dynamiques du contrôle territorial de l’État islamique », http://courrierdorient.net, 11 octobre 2015.

31Yochii Dreazen, « Daech, administrateur colonial », Foreign Policy, 20 août 2014 (Courrier international, hors-série, octobre-décembre 2015)

32Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, L’État islamique. Anatomie du nouveau Califat, Bernard Giovanangeli Editeur, 2015, p. 98.

331 000 dollars selon Samuel Laurent, L’État islamique, Seuil, 2014, p. 100.

34On pense ici au livre de Götz Aly, Comment Hitler a acheté les Allemands : Le IIIe Reich, une dictature au service du peuple, Flammarion, Paris, 2005.

35Les informations décrivant une situation alimentaire et sociale catastrophique avant l’été 2015 sont rares. Voir par exemple sur Raqqa en novembre 2014: Marie Le Douaran, « A Raqqa, Daech vit grand train mais fait mourir la ville à petit feu », http://www.lexpress.fr, 27 février 2015.

36Myriam Benraad, « Défaire Daech : une guerre tant financière que militaire », Politique étrangère, vol. 80, n° 2, été 2015.

37Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, op. cit., p. 118.

38Marine Rabreau, « Pétrole, taxes, trafics d’humains : comment Daech se finance », Le Figaro, 19 novembre 2015.

39Henri Mamarbachi , « Comment fonctionne l’économie de guerre en Syrie », http://orientxxi.info, 8 octobre 2015.

40Yochii Dreazen, « Daech, administrateur colonial », op. cit.

41Jean-Charles Brisard and Damien Martinez, Islamic State : The Economy-Based Terrorist Funding, Thomson Reuters, octobre 2014, 12 p.

42Aline Joubert, « L’État islamique vit-il au-dessus de ses moyens ? », http://www.marianne.net, 07 Mars 2015.

43« Le coton syrien continue d’habiller les Français », Le Monde, 23 septembre 2015. et Caroline Piquet, « Peut-on retrouver du coton «made in Daech» dans nos vêtements ? », Le Figaro, 3 septembre 2015.

44Olivier Hanne, Thomas Flichy de la Neuville, op. cit., p. 118.

45En 2014, l’Italie produit quotidiennement 121 000 barils et le Koweït 2,8 millions.

46Marine Rabreau, « Comment Daech organise son lucratif marché pétrolier », Le Figaro, 26 novembre 2015.

47Elisabeth Studer, « Daesh financé par la manne pétrolière », www.leblogfinance.com, 19 octobre 2015.

48Financial Times, 16 octobre 2015.

49« Les ennemis de Daesh achètent son pétrole », RMC, 26 septembre 2014.

50Jacques Hubert-Rodier, « Les affaires mafieuses d’Assad avec Daech », Les Echos, 19 octobre 2015.

51Frantz Glasman, « Deïr ez-Zor, à l’est de la Syrie. Des islamistes, des tribus et du pétrole… », http://syrie.blog.lemonde.fr, 8 décembre 2013.

Source: DDT21, 6 décembre 2015

Comments

De l’utopie

« Toutefois, pourvu qu’on juge sainement des choses, les révolutions de ce temps n’offrent partout qu’une guerre d’esclaves imprudents qui se battent avec leurs fers et marchent enivrés. »

Saint-Just, L’Esprit de la révolution et de

la constitution de la France, 1791.

La répression de toute opposition n’explique pas tout. Surtout pas la « réussite » de l’État islamique (EI), c’est-à-dire le soutien populaire qu’il rencontre. C’est qu’il s’agit davantage d’un processus de construction étatique que de l’occupation d’un territoire par une « groupe terroriste ».

Après des années d’un guerre civile impitoyable, l’arrivée des troupes de l’EI ne signifie pas seulement le remplacement d’un régime de terreur par un autre, mais aussi [voir la première partie] le retour d’un État de droit, un calme relatif, une amélioration du ravitaillement, la réparation d’infrastructures, le rétablissement de services publics, la mise en place rapide d’une administration… dans le meilleur ou le moins pire des cas, certes, mais les habitants peuvent préférer l’ordre au chaos1. Que l’EI joue ainsi de ses capacités régaliennes, administratives, logistiques et financières explique qu’il ait pu être accueilli comme un libérateur dans plusieurs villes, puisse apparaître pour certains « comme un régime tout à fait respectable »2, ou que des tribus lui aient fait allégeance3.

Mais ce n’est pas tout. Il va falloir rajouter une couche, celle d’un « espoir désespérant ». Celle de l’adhésion, au delà du pragmatisme, d’une partie de cette population au discours et au projet du Califat. Car l’EI peut compter sur la participation active de dizaines de milliers de militants, soldats ou fonctionnaires, mais aussi sur le soutien passif d’un certain nombre d’habitants d’Irak et de Syrie (et sur la passivité prudente ou indifférente de beaucoup d’autres).

Et puis il y a ces dizaines de milliers de jeunes, notamment beaucoup de prolétaires, qui traversent la planète pour vivre au Califat ou y mourir, tandis que tant d’autres en rêvent.

Sunnistan…

« Penser global, agir local »

Jacques Ellul

Les temps seraient-ils venus pour l’avènement de l’État islamique ? Un nouvel État ? Moins artificiel que ceux existants ? On sait que l’EI a, de fait et symboliquement, aboli la frontière tracée au cordeau entre la Syrie et l’Irak. Est-ce ce fameux grand État regroupant les arabes sunnites, à cheval sur les ruines de deux autres ?

Une partie de la bourgeoisie locale peut espérer en un projet de type Sunnistan4. L’Irak était condamné et la Syrie le semble également. Dans le cas d’un éclatement de l’Irak, tel qu’envisagé avant l’irruption de l’EI, la partie sunnite aurait eu une place marginale, enclavée, très inférieure à celle que lui accorderait un futur grand État sunnite.

Sa forme peut paraître surprenante, mais l’EI joue son rôle d’État en préservant les intérêts de la classe capitaliste locale et en ayant une vision d’avenir. D’un point de vue économique, notre première partie a montré la volonté qu’à l’EI d’unifier (au-delà des divisions artificielles, nationales, ethniques) et de pacifier un territoire, et d’y relancer, rationaliser, et moderniser l’économie, notamment l’extraction pétrolière5. Et s’il lance des appels à l’Hijra, invitant à émigrer vers ses territoires non seulement les musulmans ayant une expérience militaire, mais aussi les enseignants, juristes, médecins et ingénieurs6, c’est pour préparer le futur et compenser l’émigration de beaucoup des membres des classes moyennes et supérieures. Aujourd’hui infréquentable, il pourrait demain satisfaire les intérêts de grandes puissances (reconstruction du pays, redistribution des cartes pour la production de pétrole, ventes d’armes, etc.) ou au moins préparer le terrain à de tels projets.

La création d’un Sunnistan de fait participe de l’inévitable remodelage d’une carte du Moyen-Orient dessinée il y a un siècle. L’EI effectue le sale boulot : massacres et déplacements de population qui faciliteront le tracé des prochaines frontières, rendant ainsi ces zones homogènes d’un point de vue ethnique et religieux, parachevant une confessionnalisation entamée depuis longtemps. Pour ce faire, il s’appuie sur ce qu’il y a de plus traditionnel comme pouvoir : les tribus. Al-Baghdadi n’oublie pas de se dire membre de la tribu des Quraysh, celle des descendants de Mahomet. Modernisation et archaïsme ne sont pas incompatibles.

Son projet repose sur une structure étatique souple, décentralisée, restituant aux notables locaux un pouvoir confisqué par Bagdad et Damas. Il assure une stabilité sociale intérieure en focalisant l’attention sur le « sociétal » (mœurs, vie quotidienne) et en canalisant la révolte des plus pauvres et une violence endémique vers l’extérieur.

Dans la zone irakienne du Califat, passivement ou activement, une majorité d’Arabes sunnites acceptent le nouveau régime. Après des années d’humiliation, c’est leur revanche (contre les chiites et les Américains), la reconquête de pouvoir, d’honneur et d’une visibilité politique. Par opportunisme et tant que cela sert leur intérêt, les chefs tribaux ont peu à peu adhéré au projet transnational de l’EI7 . Ils ont été suivis en cela par d’anciens cadres baasistes, d’ex-officiers de l’armée irakienne et de nombreux prolétaires des quartiers et zones déshérités de la région.

Mais, peut-être poussé par l’intervention américaine de l’été 2014 dans une stratégie de « sortie par le haut », l’EI ne s’est pas enfermé dans un communautarisme etnico-religieux de type Sunnistan. Bien que « revanche de l’histoire », le projet de l’EI ne se limite pas à n’abattre qu’une seule frontière.

… ou Califat ?

Les idéologies importées d’Occident (nationalisme, socialisme et, dernière en date, démocratie) n’ont guère apporté satisfaction, elles ne convainquent même plus dans leurs terres d’origine, et l’inadaptation du cadre national aux situations moyen-orientales n’est plus à démontrer. Fini les grandes idéologies politiques :

Si le Califat accorde une telle importance aux réformes dites sociétales (quotidien, mode de vie) ce n’est pas par maniaquerie. Le sociétal fait la différence, la seule à long terme ; c’est là la meilleure justification de l’EI, son marqueur politique, sa prise d’autonomie par rapport à l’Occident, une rupture avec plus d’un siècle de colonisation, de courbettes, d’emprunts idéologiques et de travestissements inefficaces.

L’EI, qui dénonce le nationalisme comme une « ordure de l’Occident », a aboli la frontière entre la Syrie et l’Irak, ce qui lui a permis de raviver les liens tribaux8. Le nationalisme, supposé défunt en Europe depuis 1945, y réapparaît sous forme régionaliste (Italie du nord, Flandres, Catalogne, Ecosse…), mais sa renaissance aux marges du continent (ex-Yougoslavie, Ukraine) s’accompagne de conflits meurtriers. Ce qui est censé réunir divise. Au Moyen Orient, un Etat national « syrien » ou « irakien » n’a de force que celle du dictateur capable de le faire tenir. Rien d’étonnant donc que la « récupération » idéologique de l’internationalisme et de l’universalisme par l’EI soit une de ses séductions majeures.

Son programme officiel, c’est la restauration du Califat abbasside disparu en 1258 et, dans un premier temps, la reconquête de toutes les terres musulmanes, de l’Inde à l’Espagne. Nous pouvons en rire, mais certains prennent la chose très au sérieux, notamment ceux qui sont prêts à mourir et tuer pour cela. Quant au caractère « médiéval » il est trompeur car s’il passe injustement en France pour archaïque, grossier, ou primitif, dans le monde arabo-musulman il évoque une période d’âge d’or, de référence. Reprendre cette thématique c’est raviver « un rêve arabe ». Certes un « Un rêve éveillé qui sème la mort », mais « la dernière idéologie totalitaire crédible, à la fois idéaliste et réaliste »9 et capable de mobiliser les foules. Ce rêve arabe d’un retour en grâce et en gloire après des siècles d’humiliation peut sembler contradictoire avec l’idéal universaliste musulman, mais cette contradiction n’est pas nouvelle, et s’articule assez bien… surtout si des Arabes sont à la tête du projet. Quoi qu’il en soit, vainqueur ou vaincu, le Califat se sera attaché, à coup de symboles, à créer une mythologie capable de survivre à sa disparition et, dans le futur, de faire lui aussi rêver.

L’enfant caché du Printemps ?

L’EI est-il le représentant de cet Hiver islamique qui aurait succédé aux Printemps arabes, à moins qu’il ne les ait étouffés ? Ou bien son fils illégitime qui vient frapper à la porte ?

Le cas de l’Irak est un peu à part de ces événements puisque le pays a connu depuis 2003 une occupation étrangère et une première guerre confessionnelle. En 2011 et 2012, le régime de Nouri al-Maliki fait néanmoins face à un vaste mouvement de protestation sociale majoritairement sunnite auquel il répond par une une violente répression. Le conflit opposant sunnites et chiites redémarre donc, mais prend cette fois la forme d’une guerre ouverte entre le gouvernement de Bagdad et l’EI.

La situation syrienne de 2011 s’inscrit dans un schéma de départ plus classique. Celui de pays où, même lorsqu’ils en avaient pris l’initiative, les cadres corrompus des vieilles dictatures faisaient obstacle aux tentatives de réformes libérales. Un compromis satisfaisant les intérêts contradictoires des classes en présence supposait rien moins qu’un développement capitaliste autonome et pacifié dans la région – possibilité totalement exclue.

En Syrie, la politique d’infitâh (ouverture et libéralisation économique) des années 2000 profite évidemment au pouvoir alaouite mais aussi à une partie importante de la bourgeoisie urbaine sunnite avec laquelle il a fait alliance. Les victimes de ces réformes sont, on l’aura deviné, ouvriers, chômeurs et paysans. C’est dans les quartiers où ils vivent (multiethniques mais majoritairement sunnites) qu’éclate en mars-avril 2011 le soulèvement, vite rejoint par la mobilisation des intellectuels et classes moyennes émergentes, mécontents des limites du changement social et du progrès démocratique.

Face à la détermination du régime et de l’armée10, la féroce répression, mais aussi la poursuite des manifestations, une partie de la bourgeoisie syrienne a fait le choix de rompre avec le régime et de tout miser sur sa chute. Grâce à l’appui d’opposants vivant dans les capitales occidentales et au soutien de divers Etats (en particulier du Golfe) la révolte va prendre une tournure militaire11. On sait que « la guerre dévore la révolution », mais ici il y avait très peu à manger, et l’involution a été rapide. Entre un régime jouant la carte de la confessionnalisation, des apports extérieurs et un terreau fertile, le conflit va prendre l’aspect d’une opposition entre sunnites et chiites. Militarisation et rébellion rimant progressivement pour des centaines de groupes armées avec islamisme sinon salafisme et djihadisme. Mais après 2012 « la majorité des jeunes Syriens qui s’étaient soulevés contre le régime par esprit démocratique sont morts, partis en exil ou ont rejoint le djihadisme. Il n’y a plus de modérés »12.

L’aspect armé et confessionnel du conflit ne gomme pas pour autant tout aspect de classe et recoupe des oppositions préexistantes entre régions utiles et périphériques, villes et campagnes, centre-villes et quartiers pauvres. C’est dans ces derniers qu’est née la révolte, notamment de ces « quartiers informels »13 qui ceinturent les grandes villes syriennes, par exemple Alep où vivait une population majoritairement sunnite ayant fui les campagnes après la sécheresse de 2008. Les combats prendront fréquemment la forme d’affrontements entre des périphéries aux quartiers majoritairement rebelles et un centre-ville fidèle au régime. Il semble que beaucoup de rebelles djihadistes soient ainsi originaires des zones rurales les plus pauvres, celle que Damas abandonnera en premier. Leur irruption au cœur des villes a souvent été mal vécue par les habitants qui les percevaient comme « une sorte de lumpen-proletariat rural en quête de revanche sur la ville. ». Par exemple à Deïr ez-Zor et à Alep où la population a « froidement accueilli l’entrée dans la ville de rebelles venus des campagnes »14.

Nombre de ces rebelles feront allégeance à l’EI lorsque celui-ci entrera en Syrie en 2013. Ils sont donc physiquement le lien entre les révoltes de 2011 et le Califat qui se revendique lui-même comme « le seul véritable héritier » des Printemps arabes15. Il est en tout cas la conséquence, voire la réponse, à leur échec. La lutte contre la corruption qui paraît centrale pour l’EI fait assurément écho à celle que dénonçaient les manifestants de 2011. Par son respect des traditions, et son rejet de l’Occident et de sa démocratie mais aussi des dictatures, l’EI apporte un facteur éthique dont ne peuvent se prévaloir les démocrates laïcs. Et contre les démocrates islamistes, c’est la démocratie comme création occidentale qu’il condamne, et avec elle l’Occident tout entier, adhérant ainsi implicitement aux théories d’un choc des civilisations.

L’EI fait ceci, l’EI fait cela, mais c’est la bourgeoisie locale qui est aux manettes. On peut en effet dire que la signification véritable de dawla n’est qu’accessoire et voir dans l’EI un État comme un autre, à savoir une simple expression de la bourgeoisie locale, qui défend ses intérêts et réprime le prolétariat. Comme on peut le dire de la Hongrie de l’amiral Horthy, de l’Equateur de Rafael Correa et de la France de François Hollande. On peut aussi ajouter que les prolétaires servent toujours de chair à canon aux bourgeoisies qui s’affrontent. C’est vrai, mais le débat n’en est pas clos pour autant. La forte implication de prolétaires au sein de l’EI mérite d’être questionnée (comme leur présence au sein du NSDAP ou des Bonnets rouges).

Société de classes en Syrie, en Irak, comme partout, certainement, mais quid de la lutte des classes ? En Syrie la question ne se pose parfois presque plus tant l’exode des populations a été massif (4 millions d’émigrés, 8 à 10 millions de déplacés) : les premiers à partir ont été les plus riches (beaucoup de cadres et professions libérales), ceux qui restent sont surtout les plus pauvres. Une ville comme Deïr ez-Zor qui comptait entre 600 et 800 000 habitants n’en a conservé que quelques dizaines de milliers, ce qui bouleverse quelque peu le quotidien de la lutte des classes à l’usine ou au bureau.

Dans la partie irakienne, on l’a vu, la société s’est adaptée depuis des dizaines d’années pour survivre dans la guerre puis la guerre civile, mais l’activité du Califat satisfait néanmoins une partie de la classe capitaliste (commerçants, marchands, chefs de tribus). D’autant que les exécutions de fonctionnaires et notables corrompus ont l’avantage d’offrir des places à ceux qui n’avaient pu l’être, et que la nouvelle bureaucratie semble (pour l’instant) moins parasite que la précédente.

L’EI offre une porte de sortie aux plus pauvres, car outre son volet caritatif, il est un employeur potentiel pour le prolétariat surnuméraire qui n’a pas émigré. La mobilisation religieuse et la guerre de conquête (vers l’extérieur) procurent en premier lieu un revenu à des dizaines de milliers de prolétaires, donc de familles (les soldes sont versées avec régularité). L’ascension sociale au sein du mouvement peut y être rapide (contrairement à al-Qaïda dont les dirigeants étaient généralement issus d’élites sociales). Mais il s’y ajoute les projets d’infrastructures et des travaux de reconstructions qu’a entamés le régime, sorte de relance « keynésienne » financée par le trésor de guerre de l’EI. Contrôlant steppes et déserts, il assiste aussi, ou promet de le faire, les paysans pauvres et les bédouins de ces régions périphériques délaissées par les autres gouvernements.

Dans les zones d’Irak et de Syrie qu’il contrôle, l’EI semble donc opérer une jonction entre les intérêts d’une partie de la classe capitaliste mais aussi ceux d’une partie du prolétariat, forçant ainsi la création d’une même communauté vectrice de paix sociale. Pourtant si les origines sociales des dirigeants ne prouvent rien, on se souviendra qu’en dernier lieu, les choura et conseils consultatifs qui aident le Calife dans sa tâche [voir la première partie], sont constitués d’imams, de notables des villes et de chefs de tribus. On est donc loin des conseils ouvriers.

Islam supplementum ?

« Au milieu de ces dislocations, l’islam a ceci de remarquable qu’il offre une communauté immédiate (manifeste dans la solidarité effective qu’il organise), et s’affirme contre l’argent et contre les frontières. Ce dernier aspect n’est pas mineur. Pour un Français (musulman, catholique ou incroyant), la frontière compte peu, car il est libre de voyager tout en restant assuré d’un cadre national au sein duquel, tant qu’il obéit aux lois, il bénéficie d’une protection et d’une assistance minimales : en un mot, il a un Etat. La moitié des Africains et nombre d’Orientaux ignorent le bonheur de cette « vaste prison confortable » (Max Weber). Le territoire où ils vivent est susceptible d’être parcouru et ravagé par des bandes incontrôlées, leurs maigres biens dispersés, et leur famille déplacée ou décimée. Ils souffrent à la fois d’un appareil étatique dictatorial et de son effacement. Ils privilégieront donc d’autant mieux une communauté transnationale que l’État national est pour eux une imposture : l’oumma des croyants apparaît comme une issue, et la charia comme facteur de stabilité. »

Troploin, Le Présent d’une illusion, 2006.

Il semble qu’aucune autorité religieuse ne soit apte à juger de l’islamité ou non de l’État islamique16. Certains prétendent pourtant qu’il n’aurait « rien à voir avec l’islam ». Nous sommes d’autant plus mal placés pour juger de la chose que, pour nous, croire en dieu est évidemment synonyme d’aliénation. Nous nous bornerons donc à remarquer que l’EI explique et justifie lui-même l’ensemble de ses actes, écrits et propos par une lecture littéraliste du Coran et très rigoriste des hadiths.

Le problème ne réside pas dans l’excès de croyance, ni la solution dans sa modération. Il n’est pas plus irrationnel de croire au Paradis (et donc au peu d’importance de la vie terrestre), à l’imminence de l’Apocalypse, au retour du Califat, qu’à la « simple » existence d’un dieu. Et si l’on admet la réalité d’un Paradis, il suffit parfois d’un (grand) pas de plus pour l’estimer réalisable sur Terre.

Selon certains théologiens musulmans, de nombreux signes, à commencer par la guerre en Syrie, prouvent que la fin des temps approche, l’heure du combat final contre Satan. Le rétablissement du Califat disparu en 1258 avec la prise de Bagdad par les Mongols s’inscrit dans ce cadre et représente la « cristallisation d’un rêve ancien »17.

Dans des régions très fortement sécularisées comme la France, cela semble de la folie et il est tentant d’y répondre par le sarcasme. Habitués à des religions tolérées car tièdes, modérées et promptes au dialogue, nous avons peine à comprendre le martyr ou l’eschatologie, et plus encore la cohabitation d’une dimension politique (la prétention à l’hégémonie califale) et d’une dimension religieuse (la prétendue réalisation eschatologique de l’islam). Nous pensons aussitôt à un simulacre ou à une instrumentalisation. La religion n’est pourtant jamais exclusivement ni même particulièrement spirituelle : elle est également politique, culturelle, économique et militaire, un cadre social qui peut dans certains pays prendre des formes très concrètes (répartition des quartiers d’une ville en fonction des confessions comme par exemple à Beyrouth ou Belfast).

Mais cela, plus encore dans l’islam qui repose sur une orthopraxie : être musulman, c’est respecter des pratiques (en particulier les cinq piliers). Le respect de ses pratiques est donc lié à une identité, à l’appartenance à un groupe, une communauté qui, au Moyen-Orient, dépasse et englobe des cadres tribaux limités. Artificielle ? Tout autant que la nation ou le Baas qui ont montré leur inefficacité comme ciment idéologique d’une société devant réunir prolétaires et bourgeois. D’où l’importance portée par les militants du Califat au respect des pratiques qui participe de la création d’une homogénéité culturelle et religieuse (presque « reposante » après des années de guerre civile) ; d’où le fait de s’en prendre d’abord aux mauvais croyants (sunnites débauchés, corrompus, etc.). La tâche est d’autant plus urgente si l’Apocalypse approche, car « pour préparer la confrontation de la foi et de l’impiété, c’est la terre d’islam qui doit être purifiée des gouverneurs injustes, des oulémas corrompus, des croyants pervertis et des femmes impudiques. L’épée de vengeance s’abattra sur les hypocrites avant de se tourner contre les infidèles. »18 . Mais il ne s’agit pas seulement de sang à verser, mais d’un État à bâtir où les musulmans, les opprimés, pourront se réfugier et vivre pleinement leur religion tout en se préparant, matériellement et spirituellement, au combat final. Une pratique fait exister un territoire.

Quand la religion mobilise les foules, cela exclut-il la sincérité ? Question souvent posée pour les dirigeants du Califat et les anciens officiers baasistes, moins pour les simples militants de base (toujours cette dichotomie entre les manipulateurs et les imbéciles). On émet généralement des doutes sur la réalité d’adhésion à des valeurs ou idées qui nous révoltent.

En politique (comme dans la vie), il est rare d’être totalement cynique ou totalement naïf. Peu importe qu’Al Bagdadi croit en dieu ou uniquement en l’argent19 . Pour les anciens officiers irakiens, adhérer au parti Baas n’était pas pour autant adhérer à l’idéologie baasiste. On sait par contre que l’islam a été ressorti des cartons de l’histoire par Saddam Hussein à partir de 1991 et que le marxisme n’est pas un vaccin contre la religion (voir son influence chez les fondateurs du Hezbollah ou du Djihad islamique palestinien).

L’important, c’est la correspondance qui s’opère à un moment entre une croyance et une situation. Si l’histoire islamique est scandée de mouvements révolutionnaires qui ont instrumentalisé, plus ou moins habilement, la dynamique millénariste, les textes apocalyptiques connaissent depuis la fin des années 1970 un renouveau mondial amplifié à partir de 2001 (sur Internet ou en brochure). En 2008, Jean-Pierre Filiu, qui n’évoquait pas la vie politique française, écrivait qu’un « un groupe subversif, anxieux de retrouver le « chemin des masses » ou de se distinguer de formations rivales, peut être fort tenté de recourir à la thématique messianique : elle lui tiendrait lieu de discours de ralliement, de grille d’interprétation ou de récit refondateur, avec un impact redoutable. »20.

Avec l’EI c’est bien le cas, et ces discours prennent aujourd’hui un sens directement politique dans le monde musulman, et une concrétisation dans la guerre au Moyen Orient. Il est certainement absurde de penser qu’au XXIe siècle de grandes batailles doivent opposer en Syrie les Romains aux troupes musulmanes dirigées par le Mahdî (l’imam « bien guidé »), et que, sur le minaret blanc de la mosquée de Damas, Jésus apparaîtra pour participer à la bataille finale contre Satan21. Mais quand cette idée anime des dizaines de milliers de combattants convaincus de participer à une rupture historique révolutionnaire inaugurant une ère nouvelle, l’idée devient « force matérielle ». La comprendre, c’est saisir ses fondements sociaux, mais aussi mesurer « la distance culturelle espace-temps » (Salazar) qui nous sépare du djihadisme califal. Lorsqu’Engels étudiait la Guerre des Paysans au 16e siècle, sans imaginer que les idées (la Réforme, les croyances millénaristes) menaient le monde, il les prenait au sérieux comme facteur historique. Si nous avons du mal à le faire face à l’EI, c’est que nous tenons à tort la religion pour un moribond qui ne ferait que survivre.

Prolos, utopistes et réacs ?

« La réalité de la démocratie m’est alors apparue clairement : entretenir dans l’esprit des gens l’idée de liberté et les convaincre qu’ils sont un peuple libre tout… en projetant sur le devant de la scène des people et une fausse réalité afin de les distraire de ce qui se passe réellement, de ce fait alimentant parmi les Occidentaux une ignorance politique crasse »

Jake Bilardi, djihadiste australien22.

Les djihadistes étrangers font la une des journaux occidentaux et califaux. Combien sont-ils ? on l’ignore, des milliers en tout cas, peut-être entre 15 et 30 000, venus de presque une centaine de pays rejoindre l’EI23. La moitié sont originaires du Moyen-Orient (Saoudiens, Turcs, Jordaniens, etc.) et du Maghreb (principalement des Tunisiens), plusieurs milliers de l’Union européenne (dont 60 % de France, Grande-Bretagne et Allemagne). Parmi eux, 1 500 à 2 000 Français, dont déjà beaucoup sont revenus.

Tous ceux qui rejoignent le Califat ne le font pas pour s’engager dans son armée (30 à 100 000 hommes). Les femmes en premier lieu (10 % du total des volontaires, voir ci-dessous) sont exclues du front. Mais l’EI a lancé des appels à la hijra (immigration, hégire) pour tous les musulmans, en particulier aux cadres, ingénieurs, enseignants, etc. A leur arrivée, les volontaires se voient attribuer une tâche correspondant à leurs compétences et aux besoins du moment. Mais certains se contentent de répondre à l’appel à vivre en terre d’islam : des Français ont par exemple ouvert deux restaurants à Raqqa.

On n’expliquera pas l’ampleur du phénomène par le goût de l’aventure ou la fascination pour la violence : ces motifs existent mais n’ont rien de spécifique à l’EI. On n’y comprendra pas davantage en l’attribuant à l’ignorance, la pathologie, la petite enfance, les problèmes familiaux ou la manipulation mentale via Internet, explications qui servent surtout de gagne-pain à des spécialistes en « dé-radicalisation » pour ados djihadistes.24 Il n’y a pas de profil type du djihadiste mais deux groupes se dégagent :

Le premier comprend des jeunes prolétaires principalement issus de l’immigration maghrébine et originaires des banlieues. Il s’agit surtout d’hommes ayant dépassé la vingtaine. C’est un profil de djihadiste que les « spécialistes » considèrent comme classique, proche de qui existait dans les années 1990. La figure du petit caïd dealer de shit radicalisé en prison existe mais n’est pas la règle.

Le second groupe (en progression) rassemble des jeunes de classes moyennes (voire supérieures), dont beaucoup d’ados et de post-ados (30 à 40 %) et de filles (30 %). Ce phénomène est parait-il très sensible en Europe depuis 2013, époque à laquelle se dégrade fortement la situation en Syrie avec, entre autres, l’arrivée de l’EI.

Même s’ils sont pleins de haine pour la société, déboussolés ou en quête de sens, on comprend mal que ces jeunes soient attirés par un pays où l’on passe son temps à égorger et décapiter de pauvres gens. C’est peut-être que les exécutions et les horreurs largement diffusées par les médias mainstream, ne représentent en fait que 2 % des images diffusées sur internet par le secteur communication du Califat25.

Quête de justice

Ce que le contrôle social et la police nomment « radicalisation » a généralement pour origine un profond sentiment d’injustice sociale et une prise de conscience : par exemple des rapports de force « dominants/dominés » dans cette société (mais pas de son caractère de classes), du « système », des violences que subissent les populations syriennes et palestiniennes sous le regard passif des Occidentaux, etc.

On doit se demander pourquoi, à cet instant, les réponses de la Fédération anarchiste (simple exemple) ne s’imposent pas. La faiblesse de la diffusion du Monde Libertaire n’est sans doute pas seule en cause.

Non seulement les réponses de l’EI sont radicales dans leur stigmatisation de l’Occident décadent, des États corrompus du Golfe et du sionisme, mais elles s’appuient sur une pratique concrète et la possibilité de solutions immédiates : le Califat se présente comme un rempart militaire contre les atrocités du régime d’Assad, un soutien pour les populations (réalisations sociales, hôpitaux, orphelinats, etc.) et un outil de la volonté divine qu’il suffit de rejoindre pour changer le monde. Et s’il le faut le billet d’avion sera payé.

Religion de rupture

La conversion à l’islam est un passage obligé qui caractérise tous les djihadistes venus d’Occident. Parmi eux et elles, beaucoup de Français « de souche » (25 à 30 %) n’ayant pas été élevés dans la « culture » musulmane. Quant à ceux qui l’ont été, ils se considèrent généralement, eux aussi, comme des convertis ; ce sont les born again, ceux qui font un retour à l’islam26.

L’islam comble, comme on dit, le « vide métaphysique » typique de nos sociétés, celui d’une jeunesse en quête d’identité et de repères et, dans tous les cas, il est une rupture. En premier lieu d’avec l’Occident décadent ; certains auteurs évoquent même une jeunesse qui « incarne les idéaux de l’anti-Mai-68 »27 , en phase avec les auteurs réacs à la mode et, comme les jeunes manifestants de la Manif pour Tous, opposée à l’assouplissement des normes, à la dilution de l’autorité, à la famille recomposée, etc. Mais rupture également d’avec le milieu d’origine et familial, car l’islam marocain, comme l’algérien ou le français, n’est pas « le bon », alors que celui du Califat est présenté comme le plus proche du texte.

On tente généralement de décrédibiliser les djihadistes en se moquant de la rapidité de leur conversion et de leurs faibles connaissances religieuses (mais combien de catholiques sauraient expliquer la Sainte Trinité ?). Or, l’islam est une religion où la conversion est particulièrement aisée ; devenir musulman n’exige que de prononcer la chahada puis de respecter les cinq piliers. Libre ensuite au croyant de consacrer le reste de sa vie à l’étude des textes.

Antiracisme

L’EI affiche un discours antiraciste (là encore avec dénonciation de l’Occident) : ses combattants sont ceux d’une « armée multi-ethnique » et ses médias tiennent à montrer des images de djihadistes de toutes couleurs de peau. Le Califat a vocation à rassembler la communauté des croyants, y compris des ethnies qui lui restent jusqu’ici opposées ou qui, ailleurs, se déchirent. De nombreux Kurdes se battent ainsi dans son armée : ils auraient même représenté 50 % de ses effectifs lors de la bataille de Kobane28. Au moins un des sept dirigeants de l’EI est un turkmène irakien.

Populisme

Les volontaires sont aussi sensibles à l’appel à la révolte que lance le Califat. Celle des bons (les exclus, les victimes, ceux d’en bas, qui résistent et s’engagent) contre les mauvais (les riches, les corrompus, les « pourris », les élites, les intellectuels, la presse). Les clivages de classes importent ici peu, tout est une question de choix à faire pour rejoindre le camp du Bien, celui de l’EI.

« Le djihadisme califal comporte tous les attributs d’un populisme fort, celui qui opère des révolutions. […] Que ce « peuple » soit normé religieusement ne change rien au processus. Il est temps qu’on s’en aperçoive, car ce qui se profile est un mouvement de ré-enchantement populiste du monde. Une accumulation d’actes spontanés et d’actions de groupe suscite peu à peu un mouvement de conscience collective. Et ce mouvement, en s’amplifiant, devient la logique constitutive du « vrai, bon peuple », un surgissement brutal du « peuple » qui prend une forme politique irrésistible et qui se traduit, envers ceux qui ont été désignés comme l’ennemi, par une radicale hostilité » 29.

Figure du « héros négatif »

On a rapproché l’engagement djihadiste d’autres mobilisations militantes armées30. Si la comparaison est fausse, ce n’est pas seulement parce qu’une cause serait bonne (se battre contre le fascisme et pour la révolution) et une autre mauvaise (répandre de force une religion sur le monde). L’« exotisme romantique » offert par le djihad est très différent de ses précédents gauchistes et tiers-mondistes. Le début du 21e siècle coïncide avec la venue d’une des premières générations à croire que l’avenir ne sera pas meilleur que le présent, probablement pire, et que la politique ne pourra rien y changer. Lorsque semble s’éclipser tout projet politique collectif porteur d’espérance, peut apparaître le héros noir (couleur des pirates, des anarchistes, des fascistes et des djihadistes), l’extrémiste qui terrorise la société, figure détestable au plus haut point. Donc particulièrement fascinante.

Un féminisme califal ?

« Si on veut prendre le contre-pied de la culture occidentale,

la femme au foyer est une figure alternative. »31

Il n’existe aucune autorité féministe qualifiée pour juger du féminisme ou non de l’État islamique. Cela peut paraître surprenant mais, indubitablement, la question taraude les spécialistes et journalistes qui s’intéressent à la question des femmes djihadistes, et le mot féminisme revient sans cesse sous leurs plumes, diversement qualifié : « califal », « pseudo », «dévoyé», « tordu », « post », « anti », etc. Les plus djeun’s évoquant même un djihad version girl power.

C’est dans les années 1990 qu’est apparu un « féminisme islamique ». Les militantes qui s’en revendiquent puisent inspiration et justifications dans les sourates du Coran qui, selon elles, révèlent un message d’égalité et de justice. La période pré-islamique, la Jahiliya, ère de désordre et d’ignorance, aurait été caractérisée en Arabie par le laxisme, la promiscuité et une sexualité non-contrôlée. L’islam y met fin en codifiant précisément dans le Coran les questions de mariage, filiation, héritage, etc. ou en encadrant et limitant juridiquement des pratiques coutumières (comme la polygamie). Le contrôle des femmes et de leur sexualité qui en a découlé est donc historiquement perçu comme synonyme d’ordre, d’équilibre et de paix32. Il s’agirait là d’un grand progrès pour les femmes qui explique que Mahomet puisse être considéré comme « l’une des plus grandes figures universelles du féminisme »33.

L’EI ne se qualifie nullement de la sorte et ne se revendique pas du « féminisme islamique » mais, lui aussi, va chercher dans le Coran mais également dans les hadiths des réponses à la question de « la femme ». Le Califat peut agir contre les femmes tout en prétendant les placer au centre de la société et les protéger.

Les protéger ? Et les femmes chiites, chrétiennes ou Yezidis assassinées, violées ou réduites en esclavage ? [voir première partie] Si elles méritent un tel sort c’est que, dans la logique de l’EI, elles n’entrent juridiquement pas dans la catégorie « femmes » qui ne comprend que les femmes musulmanes. Cette vision est évidemment partagée par les militants et militantes du Califat, les plus motivées de ces dernières étant les djihadistes étrangères.34

« Militantes » et « motivées » car leur engagement est une chose sérieuse. Ici encore, le discours occidental dominant est plutôt de les considérer comme les victimes d’un vil embrigadement, de manipulation ou de maladie mentale ; bien plus que les hommes car bien moins capables de prendre ce genre de décision. Et puis, selon une vision essentialiste encore très répandue, « la femme » qui donne la vie ne peut naturellement pas rejoindre le camp du mal et de la mort. Mais, qu’on se rassure, l’EI est sur des positions similaires.

Les femmes représentent 10 % des volontaires étrangers. Parmi elles, plusieurs centaines d’Occidentales, dont beaucoup de Françaises et de Britanniques, la plupart jeunes (souvent entre 15 et 25 ans) et généralement mieux instruites que leurs homologues masculins, et plus souvent issues de classes moyennes. Pour certaines ce choix est une sorte d’émancipation (ou du moins une fuite) par rapport au milieu familial et culturel d’origine, du moins un acte d’autonomie et de prise de responsabilité, « en contraste flagrant avec la « stratégie culturelle » d’un islam implanté en Europe qui privilégie d’abord l’homme »35.

Leurs motivations sont similaires à celles des hommes : un sentiment d’injustice devant les souffrances du peuple syrien, une révolte contre les discriminations subies par les musulmanes en Occident, le désir d’apporter une aide concrète (plus humanitaire que militaire) mais aussi l’envie de vivre librement sa religion (voile intégral, non-mixité complète, etc.).