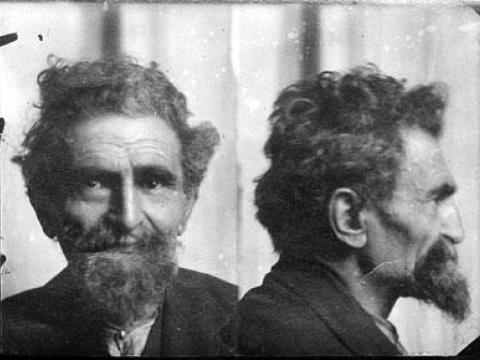

Itjang Djoedibarie (1 Mei 1956 – 10 September 1983) adalah seorang kriminolog, penyair, dan aktivis intelektual asal Kecamatan Cikeruh (sekarang Kecamatan Jatinangor), Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Ia dikenal karena pendekatannya yang radikal terhadap teori kejahatan struktural serta keterlibatannya dalam pencurian lonceng Menara Loji sebagai aksi sabotase simbolik terhadap warisan kolonial dan pembalasan dendam atas kematian ayahnya.

Itjang lahir sebagai anak bungsu dari Sarip Djoedibarie (1916–1956), mantan buruh perkebunan karet perusahaan swasta Belanda Maatschappij tot Exploitatie der Baud‑Landen. Ayahnya wafat 27 hari pascakelahirannya akibat sakit berkepanjangan—penyakit yang diwariskan oleh kerasnya pekerjaan di kebun karet.

Kehidupan tanpa ayah membentuk karakter Itjang yang sulit diatur. Ibunya—yang meninggal ketika Itjang berumur enam tahun—menyisakan beban ekonomi yang ditanggung oleh kakak‑kakaknya hingga Itjang tamat SMA pada 1973. Sejak usia remaja, terutama setelah lulus SMA, ia pernah menjadi sopir sewaan, pedagang buku curian, pengurus domba titipan, bahkan “laki‑laki bayaran,” semua demi menabung biaya kuliah agar tidak membebani keluarganya.

Setelah menabung dua tahun, Itjang masuk jurusan Kriminologi di Universitas Indonesia (UI) pada 1975. Di kampus, ia cepat menyelami teori kejahatan struktural dan kontrol sosial: dari crime pattern theory hingga konsep anomie Merton, dengan harapan merumuskan bukti akademis atas kematian ayahnya akibat praktik eksploitasi perusahaan perkebunan karet yang dibangun oleh Willem Abraham Baud (Baron W. A. Baud)—sebuah tulisan yang tak pernah dipublikasikan dan berakhir di tempat sampah fakultas.

Pada akhir 1981, melalui Komite Hitam, Itjang bertemu dengan Cumbu Sigil (1964–2004), mahasiswa Sastra Indonesia UI yang mengklaim dirinya sebagai anti-intelektual, meski tulisan dan hidupnya membantah klaim tersebut dengan cara yang paling rumit dan menyedihkan. Mereka tidak menjadi sahabat dalam pengertian konvensional, melainkan dua kutub disfungsional yang saling memercik, saling memperkeruh. Dalam satu sesi diskusi gelap di tempat fotokopi dekat kampus, yang mereka ubah menjadi forum tanpa moderator, Itjang—dengan gaya klinis seorang kriminolog yang menulis puisi seperti menyusun autopsi—mempresentasikan makalah tentang logika institusional kejahatan estetika.

Cumbu tak menjawab. Ia hanya menyalakan rokok kretek, menatap langit-langit, lalu berkata, “Kejahatan estetik hanya mungkin bila tak ada yang tersisa dari estetika.”

Sejak hari itu, mereka saling menularkan kebencian terhadap disiplin, terhadap sistem, dan terhadap kemungkinan bahwa sastra bisa diselamatkan. Bagi Cumbu, Itjang adalah bukti bahwa seorang kriminolog bisa menjadi penyair yang tidak peduli puisi, dan bagi Itjang, Cumbu adalah tragedi yang tak bisa dipecahkan oleh teori mana pun—dan itu justru membuatnya penting. Mereka tidak pernah saling sepakat, tetapi dari ketidaksepakatan itulah tumbuh jaringan ide dan sabotase yang mengakar di balik dokumen, puisi, dan kata-kata yang terus gagal dimaknai.[4]

Setelah “pertemuan disfungsional” dengan Cumbu Sigil di akhir 1981, Itjang Djoedibarie semakin terjun ke dalam pusaran kehancuran. Ia bertemu Bonang P. Sirait, seorang culas yang memadukan kecerdikan politis dengan naluri oportunistik: seorang taktikawan yang lebih tertarik pada hasil konkret daripada utopis diskursus. Persinggungan antara teori kriminologi kritis Itjang—yang melihat setiap norma sosial sebagai bentuk kontrol subtil—dengan realpolitik Bonang—yang memantapkan maksud lewat tindakan performatif—menciptakan kimia strategis di antara keduanya.

Pada 1983, Itjang resmi diwisuda Sarjana Kriminologi. Tiga hari kemudian, ia mengemasi manuskrip, puisi, dan catatan lapangan, lalu kembali ke Kecamatan Cikeruh. Kembalinya ia dipenuhi kesadaran pragmatis: semua teori mesti diuji di lapangan.

Setelah sebulan dari kepulangannya, Itjang mengirim kabar samar kepada Bonang P. Sirait untuk mengajaknya “berlibur” ke kampung. Bonang tiba dengan jaket lusuh dan tawa sinis. Mereka menyusuri bekas kebun karet Baron Baud, menjejak reruntuhan rumah orang tua Itjang, lalu bertengger di panggung kayu tua dekat Menara Loji.[5]

Di situlah, antara sapaan angin sawah dan serangga malam, Itjang meracik rencana: mencuri lonceng Menara Loji sebagai pembuktian empiris kejahatan kapital kolonial. Bonang menyeringai: “Simbol mereka jadi uang kita. Aku setuju.” Dari diskusi santai sambil membelah rambutan, strategi kriminal kritis lahir—metode analisis situasional berpadu dengan kecerdasan oportunistik. Yang pada akhirnya menciptakan cetak biru Operasi Pencurian Lonceng.

Esoknya, dalam rapat terbatas di rumah Itjang, mereka memetakan celah keamanan Menara Loji. Itjang mengadaptasi model analisis situasional crime pattern theory untuk memetakan rotasi satpam dan pola penerangan, sementara Bonang menyiapkan aspek logistik: sewa kendaraan, peralatan katrol, dan alibi palsu. Diskursus akademis yang haus data berubah menjadi rencana aksi: penuntasan simbolik eksploitasi kolonial melalui pencurian lonceng sekaligus pembalasan dendam atas kematian ayah Itjang.

Pada malam yang dipilih—tanpa rembulan dan berhembus angin lembap—Bonang memancing satpam dengan api semak di sisi timur, sedangkan Itjang, berselimut bayang, memanjat tangga servis menara. Ia membuka pintu belfry, memasang katrol buatan tangan, lalu menurunkan lonceng dengan ketelitian seorang ilmuwan. Setiap gerakan terukur, berdasarkan perhitungan tekanan dan gaya geser yang sebelumnya diuji di bengkel milik temannya—sebuah aplikasi langsung teori mekanika kejahatan yang ia pelajari.[6]

Lonceng diangkut ke sebuah tempat di dekat sungai Cikeruh, disembunyikan di bekas kandang sapi yang sudah tak terpakai.[6] Tidak lama setelah lonceng dicuri, kebenaran pahit terkuak: Bonang menukar lonceng itu dengan uang tunai—cukup untuk membiayai pelariannya ke Cina Daratan. Transaksinya dirancang melalui dokumen dagang palsu, membuktikan bahwa dalam kacamata Bonang, setiap simbol perlawanan adalah komoditas yang dapat dipertukarkan. Bagi Itjang, pengkhianatan ini bukan hanya persoalan moral, melainkan disonansi kognitif yang menghancurkan struktur keyakinannya: teori rasionalitas instrumental bertemu dengan realitas kalkulasi keserakahan. Meski begitu, Itjang tetap menanggap Bonang sebagai sahabatnya.

kelemahan, melainkan manifestasi paling ekstrem dari penolakannya terhadap segala struktur dan seni pertunjukan terakhirnya—penanda final bahwa ia menolak tunduk pada takdir apa pun.

Kabar kematiannya menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Hampir satu bulan lebih pascakematiannya, Itjang selalu jadi bahan perbincangan di Cikeruh. Masyarakat Cikeruh pun menyimpan kabut luka yang ganjil. Meski sebagian besar dari mereka tidak pernah benar-benar memahami gagasan‑gagasan Itjang tentang sistem devian, kontrol sosial, atau kriminalitas struktural apalagi soal ilegalisme yang pernah ia sarankan kepada anak-anak muda di Cikeruh, tetapi mereka ingat satu hal dengan pasti: bahwa sejak setiap kepulangan Itjang dari tanah perantauan, jalan desa yang membentang dari ujung Cikeruh ke ujung Sayang mendadak hidup.

Dialah yang, pada malam-malam sunyi di pos ronda, membacakan puisi tanpa rima tentang tanah yang diperkosa dan hukum yang sakit. Ia membantu ibu-ibu menyusun pembukuan koperasi secara rapi, menata sistem pinjaman dengan prinsip akuntabilitas akar rumput. Dialah yang menyusun arsip dokumenter sejarah kampung secara kolektif—dengan menggali narasi dari mulut para tetua, bukan dari teks resmi kelurahan.

Dalam satu insiden, saat pemerintah hendak menggusur sawah waris demi pelebaran jalan, Itjang menulis analisis hukum agraria pseudo-formal dalam bentuk pamflet anonim yang tersebar di warung kopi dan mushola—membuat proyek itu tertunda dua tahun karena keresahan warga yang tak kunjung padam.

Masyarakat, secara spontan, mulai menyebut jalan utama desa itu sebagai Jalan Itjang Djoedibarie—bukan lewat rapat RT atau SK Camat, tapi karena “ia satu-satunya yang bikin kita mikir jalan bisa jadi arsip dan senjata.”

Namun pada 1986, pemerintah kabupaten meresmikan penggantian nama menjadi Jalan Kolonel Ahmad Syam, seorang tentara lokal yang dipropagandakan pernah ikut Operasi Trikora, meski namanya asing bahkan bagi para pensiunan TNI di daerah itu. Papan nama baru dipasang; arsip RT diperbarui; dan Itjang dilenyapkan dari dokumen-dokumen, catatan bunuh dirinya dibakar. Ia benar-benar dihilangkan dari sejarah.

Comments